Über Heimat(losigkeit), Spiritualität, Liberalismus und andere Unbequemlichkeiten

In zwei Teilen: I. Körper, Seele und Geist -- II. Liberalismus und Christentum

Für Daniel

Dieser Text ist entstanden aus der halbbewussten Befolgung der von Robert Musil Cromwell zugeschriebenen Maxime, dass ein Mann nie weiter komme, als wenn er nicht wisse, wo er hin wolle. Ich habe versucht, verschiedene Fäden meines Denkens und Lesens hier zusammenzubringen. Wer vor allem etwas über Liberalismus und Christentum lesen will, der springe vielleicht am besten gleich dort hin.

I. Körper, Seele und Geist

»Weh dem, der keine Heimat hat!« — Friedrich Nietzsche

»Verschlungen von der unendlichen Weite der Räume, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen, erschaudere ich« — Blaise Pascal

Die Heimatlosigkeit ist zu einem monumentalen Problem herangewachsen. Und das auf allen Ebenen. Menschen irren durch die ganze Welt, weil sie nicht dort bleiben konnten oder wollten, wo sie ihre Heimat hätten. Andere leben weiterhin dort, wo sie geboren wurden, aber das Gefühl, dort beheimatet zu sein, ist erloschen. Viele Wohl-situierte gerieren sich, als könnte die ganze Welt ja unsere Heimat sein, was auch stimmt, allerdings nur im metaphysischen, nicht im weltlichen Sinne.

Natürlich ist die Erde unsere Heimat, wenn wir sie, wie Saint-Exupéry es gelegentlich tut, als Stern betrachten, wie von außen. Nur müssen wir dazu ganz irdisch werden, inkarnieren, ins Fleisch, in den Körper und in die weltlichen Zusammenhänge hinein.

Aber im weltlichen Sinne, in dem ich in einem Körper über diesen Stern laufe und hier schaffe und ruhe, und die Werke und die Tage voll- und verbringe, ist nicht die ganze Erde meine Heimat, sondern ein bestimmter Ort, von dem ich vertrieben werden kann.

Wobei ich selbst, persönlich, schon von meinem Schicksal her einen gewissen Hang zur irdischen Heimatlosigkeit mitbringe, weil ich als Deutscher in Australien geboren und in Belgien aufgewachsen bin, und dadurch eine Nähe wie aber auch Distanz zu allen drei Ländern erlebe. Und natürlich kann es gelingen, dass man eine neue Heimat findet, dass Vertriebene irgendwo ankommen und bleiben, und das ist ganz wunderbar, wenn es gelingt, wo es gelingt; und wir sollten alles daran setzen, dass es immer mehr gelingt.

Die Heimat ist der Ort, der für mich ein Zentrum in der Welt darstellt. Sie macht den Raum inhomogen. Insofern kann natürlich auch die Familie, die Kinder, die Frau, der Mann eine Art Heimat sein, oder auch der Arbeitsplatz, oder der geistige Lehrer. Und seelisch betrachtet können wir einen jeden beliebigen Gedanken ins Zentrum unseres Lebens stellen und ihn damit zu unserer Heimat machen.

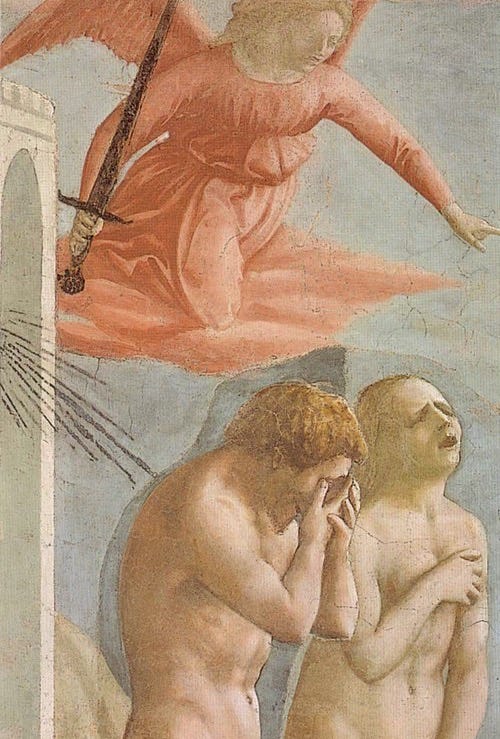

Wir haben noch eine andere Heimat, unsere eigentliche Heimat, von der wir ausgingen, zu der wir zurückkehren werden, und insofern sind wir einer gewissen Art zu sprechen und zu denken nach auf der Erde eigentlich Verbannte. Die Geschichte vom Sündenfall drückt dies in der christlichen Tradition aus. Diese Heimat ist das Geistige, denn unserem Innersten nach sind wir geistige Wesen, nicht irdische, und nicht seelische.

I.

Die Heimatlosigkeit, die Nietzsche im 19. Jahrhundert beklagt, ist die metaphysische Heimatlosigkeit des geistvergessenen Menschen, auch wenn Nietzsche sich dessen nicht gänzlich bewusst zu sein scheint. Auch Blaise Pascal deutet im 17. Jahrhundert bereits darauf hin, dass die Homogenisierung der Welt und des Weltalls eine gewisse Heimatlosigkeit erzeugt, ein Kein-Grund-Warum hier und nicht dort, jetzt und nicht dann, ein Mangel an Zentriertheit auf Erden und im Herzen. (Ich habe über den Zusammenhang der beiden Zitate, den Hans Jonas herstellt, schon einmal etwas ausführlicher meditiert.)

Aber die Angst vor den unendlichen Weiten des Raumes, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, wie Pascal es sagt, ist zugleich eigentlich die Angst vor dem Geistigen. Der heimatlos gewordene Mensch, der Verbannte, schreckt innerlich davor zurück, sich seiner Heimat zu erinnern. Das ist merkwürdig, aber dann wiederum auch äußerst verständlich, denn es ist die Angst vor dem Unbekannten, dem Fremden, die wir nur mit Mut überwinden können. Angst ist immer dazu da, überwunden zu werden. Es ist nicht richtig, dass eine nicht überwundene Angst irgendeinen Wert für uns hätte, außer eben als etwas zukünftig zu Überwindendes.

II.

Ich versuche in diesem Artikel, eigentlich in jedem Artikel, höchst Persönliches mit Über-Persönlichem zu verbinden. Das liegt auch daran, dass ich will, dass meine Artikel wie ein lustiger Bergbach dahin plätschern, um dann aber doch im tiefen und endlosen Ozean der Weisheit einzumünden.1

So stelle ich mir auch ein gelungenes Leben vor, von dem die alten Griechen schon sagten, dass man es erst im Nachhinein beurteilen könnte, es also vom Ende her betrachten, oder sogar darüber hinaus.

III.

Ein solches Zurückschrecken vor dem Geistigen habe ich vermutlich kürzlich erlebt, als ich am Ende von Yoganandas Autobiographie des Kapitel über die Auferstehung seines Gurus Sri Yukteswar las (Kap. 43). Dieses Buch, über das ich kürzlich schon einmal geschrieben habe, ist recht interessant aufgebaut, denn es führt einen über mehr amüsante Anekdoten aus Yoganandas Kindheit und Jugendzeit in einem vergnügten Geplätscher zu eigentlich unglaublichen Erfahrungen und Berichten, die man ihm dann aber irgendwie doch glaubt.

So habe Babaji für seinen Schüler Lahiri Mahasaya, der wiederum der Lehrer von Yoganandas Lehrer Sri Yukteswar war, einen ganzen Palast im Himalaya materialisiert, um jenem zu helfen, letzte Spuren seiner Erdenverhaftung zu tilgen. (Er habe sich in einem früheren Leben gewünscht, die freuden eines Palastes zu genießen und das Gesetz des Karmas verlange es, “dass jeder menschliche Wunsch seine letztendliche Erfüllung findet.”) Why not?

Yogananda berichtet im 43. Kapitel dann, wie ihm sein verstorbener Lehrer erscheint und berichtet, er sei in der Astralwelt auferstanden, um dort auf einem Astralplaneten im Auftrag Gottes befreiend zu wirken. Meister, die ihre endgültige Freiheit von allen Hüllen (der irdischen, astralen und kausalen) erlangt hätten, könnten wählen, in der irdischen oder aber in der astralen Welt erlösend zu wirken. So auch er.

Auf Yoganandas Bitte hin beschreibt Sri Yukteswar dann erst die astrale und dann die kausale Welt. Während noch nicht so hoch entwickelte Seelen im Wechsel von Tod und Wiedergeburt zwischen der irdischen und der astralen Welt hin und her wechselten, würden höher entwickelte Wesen in einem langsameren und bewussteren Rhythmus zwischen astraler und kausaler Welt wechseln, und noch höher entwickelte Wesen hielten sich ganz in der kausalen Welt auf, bis sie schließlich auch diese betreffende Begehren ablegten und in Gott eingingen. (So wie ich es verstanden habe.)

Die Details mag nachlesen, wer neugierig ist oder sich traut (je nach Seelenstimmung, nehme ich an). Ich schildere dies ja eigentlich nur, um auf das Zurückschrecken, auf das Erschaudern vor der Größe dieser Vision einzugehen. (Anders gestimmte Leser mögen einwenden, dass diese Vision nicht stimmt und mithin direkt vom Teufel kommen muss, oder einer blühenden Fantasie oder Scharlatanerie entspringt, und dass ich deshalb zurückschrecke. Das mag sein, würde mich aber überraschen.)

IV.

Nachdem ich jedenfalls diese Darstellungen Sri Yukteswars über die höheren Welten zur Kenntnis genommen hatte, überkam mich das dringende Bedürfnis mich dadurch zu erden, dass ich in Rudolf Steiners Theosophie nachlese, wie dieser diese Welten dargestellt hatte. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, sich in Rudolf Steiner, der ja ebenfalls eine gewaltige Vision der drei Welten darstellt, erden zu wollen, aber der Begriff scheint mir doch passend.

Mein Eindruck ist, dass die indischen Gurus, von denen Yogananda berichtet — und er ist ja auch selbst einer — etwas Erdabgewandteres haben, das ich nicht genau einordnen kann. Vielleicht kann man es so ausdrücken: Mir scheint, dass sie die Erde vor allem als Ort der Verbannung empfinden, den es zu verlassen gilt und den man nur deshalb nicht verlässt, beziehungsweise wieder aufsucht, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihn ebenfalls zu verlassen. Moksha, die Selbstbefreiung aus den irdischen Verhaftungen, scheint mir ein wesentliches Element dieser Bemühungen zu sein.

Ich laufe Gefahr, auch wenn ich dies nicht will, der indischen Tradition — den vielen indischen Traditionen — unrecht zu tun, indem ich mich missverständlich ausdrücke. Mein Lehrer Heinz Grill hat es vermutlich besser hingekriegt, als er einmal Sri Aurobindos und Rudolf Steiners Aussagen zum Yoga gegenüberstellte und betonte, dass ersterer in einer weiten und luftigen Überschau die “allumfassende, allumspannende Einheit des gesamten Daseins” betont und dabei “alle Wege und alle Lehren” integriert, während Steiner “die einzelnen Bereiche der Weltenschöpfung mehr im Sinne eines Standpunktes innerhalb des irdischen Treibens aufnimmt.”2

Aurobindo könne mehr dem Luftelement, Steiner dem Erdelement zugeordnet werde. Da haben wir es ja: Mit Steiner können wir uns erden. (Was natürlich überhaupt keine Aussage über die Bedeutung und Größe seiner Schau trifft.) Man könnte vielleicht sagen: Diese großen Lehrer betrachten und beschreiben alle die gleiche grandiose Realität. Aber sie wählen unterschiedliche Auflösungen, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Ausschnitte und unterschiedliche Vokabeln in ihrer ins Irdische dringenden sprachlichen Darstellung. (Und so betrachten die Evangelien ja auch das Geschehen um die Zeitenwende um den Christus aus verschiedenen Perspektiven.) Und das liegt vielleicht an der jeweils verschiedenen Aufgabe, der sie sich widmen.

(Es scheint mir jedoch eine gewisse Parallele zwischen dem Auftreten Rudolf Steiners im Westen zu liegen, mit dem die “Geheimwissenschaft” an die Öffentlichkeit trat, um in der weltlichen Kultur Impulse zu setzen und dem Auftrag Lahiri Mahasayas, zu zeigen, dass ein verwirklichtes spirituelles Leben mit einem Leben als Familienvater nicht unvereinbar sei. In beiden Fällen sollte Spiritualität nicht mehr (nur) zurückgezogen in Klöstern oder im Himalaya stattfinden, sondern stärker ins Licht der Öffentlichkeit treten. Und das ist sie ja auch.)

V.

In der Theosophie3 nun lädt Rudolf Steiner den Leser ein, sich einmal rein vom Phänomenalen (das Erscheinende) auf die Idee der Dreiheit von Körper, Seele und Geist einzulassen:

“Ich gehe über eine mit Blumen bewachsene Wiese. Die Blumen künden mir ihre Garben durch mein Auge. Das ist die Tatsache, die ich als gegeben hinnehme. — Ich freue mich über die Farbenpracht. Dadurch mache ich die Tatsache zu meiner eigenen Angelegenheit. Ich verbinde durch meine Gefühle die Blumen mit meinem eigenen Dasein. Nach einem Jahre gehe ich wieder über dieselbe Wiese. … die Blumen, die ich jetzt sehe, sind von derselben Art wie die vorjährigen; sie sind nach denselben Gesetzen gewachsen wie jene.”

Ich finde die Gegenstände in der Welt vor, so auch meinen Körper. Sie offenbaren sich mir über meine Sinne. Ich erlebe mich in einem Verhältnis zu den Dingen: Freude, Ablehnung, … Schließlich kann ich in den Dingen Gesetzmäßigkeiten erkennen, die weder mit dem Ding vergehen, noch mit meinen Eindrücken von den Dingen, sondern bleiben.

Somit, so Steiner, erlebe ich als Mensch die Welt und vor allem mich selbst als dreigeteilt, man könnte vielleicht sagen: Als Außenwelt, Innenwelt, und Zugrundeliegendes. Und so solle man zunächst einmal die Begriffe Körper, Seele und Geist auffassen.

Wohlmeinende Philister, die modernen Philosophen nämlich, haben sich einen Scherz daraus gemacht, jede einzelne dieser Dimensionen zu leugnen: Nicht nur gäbe es kein Zugrundeliegendes, also keine Gesetzmäßigkeiten, diese würden wir uns nur ausdenken, sie seien also subjektiv; aber auch unsere Subjektivität, also unser Innenleben, würden wir uns nur ausdenken, es gäbe sie gar nicht. Und erst recht nicht gäbe es die gegebene physische Welt, diese sei ja ebenfalls nur über unsere Sinne vermittelt, von denen freilich auch ungewiss sei, ob es sie überhaupt gäbe, oder wir sie uns nur einbilden.

All diesen Verrücktheiten können wir gelassen aus dem Weg gehen, indem wir uns darauf berufen, dass wir ja nur das Phänomen betrachten wollen, also wie uns die Welt erscheint. Wie sie wirklich ist, das wissen wir womöglich nicht.

VI.

Wenn wir aber bereit sind, den Phänomenen zu folgen, könnten sich uns nach und nach immer tiefergehende Erkenntnisse über Körper, Seele und Geist einstellen, was damit zusammenhinge, dass der Mensch seelische und geistige Wahrnehmungsorgane entwickeln könne, zu denen er durchaus die Veranlagung mitbrächte, die aber im normalen Leben brachlägen.

Und im restlichen Buche führt Steiner dann aus, was sich seiner Erfahrung nach über die Seele und den Geist — und interessanterweise daraus dann auch über die physische Welt — aussagen lässt.

Demnach sei — und das ist eine logisch nachvollziehbare Betrachtung, auch wenn man es nicht erleben kann — die Seele das “Bindeglied” zwischen Körper und Geist. Als solches habe sie sowohl Anteil am Geistigen wie auch am Irdischen, und sei durch beides beeinflussbar. Im Idealfall folge sie dem, was dem Geistigen gemäß ist und setze es im Irdischen um, und trage wiederum ihre Eindrücke hinauf ins Geistige, das dadurch “zum Verständnisse der physischen Welt gelangt.”

Stattdessen könne die Seele aber auch mehr den irdischen Neigungen folgen, dann richtete sie sich ganz auf die Befriedigung irdischer Bedürfnisse aus und sei in diesem Sinne “unvollkommen” zu nennen, da ihr Erkennen nicht “von dem Geiste der ewigen Wahrheit”, ihr Handeln nicht “von der ewigen Güte bestimmt werden.”

Der Mensch sei seiner Veranlagung nach aber ein geistiges Wesen, das ins Irdische hineinarbeiten soll, nicht ein Irdisches, das das Geistige nichts angehe.

II. Liberalismus und Christentum

“Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.” — Matthäus 6:33

Ich stellte in einem früheren Artikel die These auf, dass der Liberalismus die Ideologie der Sinnlosigkeit sei. Wenn ich mich nun bemühe, das bis hierher Vorgetragene mit dem dort formulierten zu verknüpfen, dann lässt sich vielleicht wie folgt sagen:

Insofern als der Liberalismus alle Lebensentwürfe als gleich wertvoll ansieht, leugnet er die Sinnhaftigkeit dessen, sein Leben nach hohen Idealen auszurichten, statt nach irdischen Begierden.

Ein Liberalismus, der dies nicht tut, wäre denkbar. Er würde nicht die Gleichwertigkeit aller Lebensentwürfe predigen (die er de facto auch nicht ernst meint), aber die Vielfalt der Wege betonen, die uns zum Höheren führen können.

Ein solcher Liberalismus wäre gerade das Gegenbild zu den totalitären Tendenzen, die Raymond Geuss im ideologischen Liberalismus identifiziert. Er wäre keine Ideologie, sondern schlicht die politische Verkörperung von ahiṃsā (Gewaltlosigkeit).

(Nebenbei sei angemerkt, dass es weder Geuss noch mir um die liberal-demokratische Grundordnung geht, in der wir beide gut und gerne leben. Es geht vielmehr um die Ideologie, die diese Grundordnung zuweilen in Geiselhaft zu nehmen droht.)

Wozu das alles?

Aber wieso, könnte man fragen, müssen wir uns überhaupt mit diesen weltlichen Dingen abgeben? Mit Politik, Wirtschaft, mit dem Alltag. Warum plagst du dich mit Raymond Geuss? Der ist doch Atheist. Er kennt die höheren Welten nicht.

Aber er kennt die Irdische, er hat gewisse Aspekte davon philosophisch gut durchdrungen. Und da die Erde nun einmal unsere Mission ist, wie Novalis es schön ausdrückte, was uns auch an die Forderung zu Beginn der Bibel denken lassen kann, uns die Erde Untertan zu machen (Aber was heißt das? Heißt es nicht, ihr zu dienen?), reicht es mitnichten, in schöneren Sphären zu weilen und den Kontakt zur Erde zu minimieren.

“Wohin gehen wir mit unserem Denken?”, schreibt Heinz Grill in einer Meditation. Und antwortet: “Wir gehen immer zu der Erde, / dahin, wo der Christus verborgen ist.”

Und Rudolf Steiner sagte einmal bei der Grundsteinlegung eines Zweiges und seines rosenkreuzerischen Baus: “Unter Schmerzen hat unsere Mutter Erde sich verfestigt. Unsere Mission ist es, sie wieder zu vergeistigen, zu erlösen, indem wir sie durch die Kraft unserer Hände umarbeiten zu einem geisterfüllten Kunstwerk.”4

Und mein Heilpraktiker eröffnete mir, seiner Wahrnehmung nach sei es meine Aufgabe, die Stille auf die Erde zu bringen. Nun, meine Stille ist beredt. Er ist auch der Ansicht, ich hätte mittelalterliche Inkarnationen in Klöstern hinter mir, ich vermute, christliche — jedenfalls kommt mir das Christentum sympathisch entgegen wie keine andere Weltanschauung — freilich eher in seinen häretischen Formen denn in den institutionalisierten.

Selbst in meiner atheistischsten Phase, kaufte und las ich mit Genuss Isaac Asimovs Guide to the Bible und Diarmaid MacCullochs — was für ein übertrieben geiler Name — Christianity: the first 3000 years.

Es gibt Verrückte, die der Ansicht sind, wenn man alles Unnütze des Christentums wegließe, bliebe nichts übrig. Bertrand Russell hat mal einen vollkommen absurden Essay mit der Behauptung begonnen, alle Religionen hätten nur zwei positive Dinge in die Welt gebracht, wovon eines der Kalender war, das andere habe ich vergessen. (Russells Beziehung zum Christentum hing aber stark davon ab, in welcher Beziehung dazu seine jeweilige Liebhaberin stand, oder eine seiner vier Ehefrauen.)

Kernpunkte des Liberalismus

Einer der interessanten Aspekte an Raymond Geuss’ Buch nun, Nicht wie ein Liberaler denken, ist, dass er als Atheist ganz viele kluge Gedanken aus den katholischen Betrachtungen seiner Lehrer in der Schule gezogen hat. Schauen wir uns einmal ein paar davon an.

Im Zentrum der liberalen Ideologie stünde die “Idee eines souveränen Individuums”, also einer “Person, die

[1] einen freien Willen hat und

[2] der freien Zustimmung fähig ist, die

[3] weiß, was sie will und

[4] was sie denkt, und

[5] deren Behauptungen über das, was in ihrem eigenen besten Interesse ist, stets zu respektieren sind, weil sie

[6] selbst letzten Endes am besten darüber urteilen kann, worin dieses genau besteht.” (S. 50)

Aus dieser Idee des souveränen Individuums folge die politische Idee einer idealen Gesellschaft, die “hinsichtlich der Meinungen und Werte und insbesondere der Geschmäcker Neutralität” wahrt und auf freiwillige Zustimmung statt gewaltvollem Zwang setzt.

(Dies soll auch nach Geuss keine Definition des Liberalismus sein, eine solche sei nicht erschöpfend möglich, sondern eine Charakterisierung.)

Kritik dieser Kernpunkte

Geuss’ Religionslehrer, Pater Béla Krigler, führt zumindest in Geuss’ Rückschau logisch nachvollziehbare Kritikpunkte an diesem Liberalismus aus katholischer Sicht aus, die für Geuss auch unabhängig vom katholischen Hintergrund ihre Wertigkeit haben.

Das Individuum, das sich der Liberalismus vorstellt, “unabhängig und selbstgenügsam”, gebe es schlicht nicht. Wir seien eingebettet und angewiesen auf Familie und Gesellschaft, metaphysisch von Gott abhängig. Dies schränkt die oben genannten Bedingungen [1] und [2] ein, wenn auch fraglich bleibt, in welchem Grad.

Auch [3] bis [6] seien zu bezweifeln. Menschen wüssten nicht besser, was sie denken und wollen als andere Menschen, manchmal, vielleicht sogar oft, sei dies genau andersherum. Das beste Interesse einer Person könne diese infolgedessen durchaus nicht besser beurteilen als andere:

“Menschen handelten oft nach Überzeugungen, von denen sie nicht zwingend wüssten, dass sie sie haben, und die menschliche Seele sei eine Masse, normalerweise eine sehr chaotische Masse, von widersprüchlichen, höchst verworrenen, nur teilweise geformten, unausgereiften und instabilen Impulsen und Wünschen. Diese seien an sich überhaupt nicht leicht zu erkennen.” (S. 62)

Dieses Argument, dass Menschen sich nicht besonders gut kennen und infolgedessen auch nicht gut beurteilen können, was in ihrem eigenen Interesse liegt (eine nebenbei bemerkt auch durchaus in marxistischen Kreisen akzeptierte Ansicht, Stichwort: falsches Klassenbewusstsein; dort werden aber m.E. falsche Schlüsse daraus gezogen) — hält Geuss für “stichhaltig”.

Krigler geht aber noch einen Schritt weiter: Selbst wenn, entgegen dem vorher gesagten, ein Mensch sich gut kenne und wisse, was er will, folge daraus noch gar nicht, dass dies auch “das Gute” für ihn sei. Dieses Gute sei möglicherweise überhaupt nicht dem Individuum per Introspektion zugänglich, sondern erst dem Zusammenschluss vieler im gemeinschaftlichen Austausch.

(Wir denken an Aristoteles Charakterisierung der Freundschaft, die im Austausch von Worten und Gedanken besteht, aber Krigler denkt natürlich an die katholische Kirche mit ihren Sakramenten und gemeinsamem Glauben: Extra ecclesiam nulla est salus. Ein Gedanke, der einerseits sehr richtig ist, m.E. aber sehr falsch wird, wenn er sich auf die Kirche als Institution bezieht. Wir könnten auch an Alexander Supertramps / Christopher McCandless’ Spruch: Happiness only true when shared denken.)

Diskussion und freiwillige Zustimmung

Mithin, so Krigler, sei nicht einzusehen, wieso man glauben sollte, dass das liberale Menschenbild korrekt sei. Dies zeige sich auch am naiven Glauben daran, Meinungsverschiedenheiten seien durch freie Diskussion behebbar. Dies ist ein durchaus interessanter Gedanke, der daher in voller Länge zitiert sei:

“Die Diskussion ist kein universelles Allheilmittel, da Menschen wirklich stark verschieden sind und zu erwarten ist, dass ihnen dies umso deutlicher wird, je mehr sie ernsthafte Themen diskutieren. Im Gegensatz zu der Auffassung, die Mill-Anhänger manchmal vorbringen, wird die Diskussion nicht unbedingt zu einem größeren gegenseitigen Vertständnis führen — sie kann Unstimmigkeiten vertiefen und Feindseligkeiten verstärken.” (S. 65)

In meinem Artikel, “Was trennt uns wirklich?”, habe ich die gegenteilige Auffassung vertreten, dass wir nicht so stark verschieden sind, wie es scheint. Ich habe dabei allerdings den epistemischen Standpunkt vertreten, dass ich diese Position sympathisch finde und grundplausibel, nicht dass sie zwingend wäre.

Ich sah mich aber gezwungen, oder vielmehr: angeregt, erneut über diese Frage nachzudenken. Ich bin zum Schluss gekommen, dass meines Erachtens der erste Teil des Satzes stimmt, der zweite aber nicht. Menschen sind nicht so stark verschieden, aber die Diskussion ist kein Allheilmittel. Sie kann Menschen in Rage versetzen, “Unstimmigkeiten vertiefen und Feindseligkeiten verstärken”

— Aber der Grund ist ein anderer, der nämlich, dass Diskussionen Gefahr laufen, eine Polarität aufzumachen, bei der Menschen bereit dazu werden, sich wegen lächerlicher Nichtigkeiten die Köpfe einzuschlagen. Was ich in meinem Artikel schon in der Auflistung der Gründe für die gefühlten starken Unterschiede unter 2. und 5. berücksichtigte.

Diskussionen sind aber auch nicht die einzig mögliche Form von Dialog. Der Physiker und Philosoph David Bohm (1917-1992) hat ein Buch verfasst mit dem Titel Der Dialog: Das offene Gespräch am Ende der Diskussionen. Auf dieses werde ich vielleicht einmal mit mehr Tiefe eingehen können, so Gott will. Hier interessiert mich nur der Untertitel selbst. Am Ende der Diskussionen steht das offene Gespräch. Die Diskussion hat also etwas Verschlossenes, das aufgeschlossen gehört (“Das versiegelte Schloss der Erde / ich öffne es mit Händen…”, siehe Fußnote 4).

Natürlich ist es eine logische Konsequenz menschlicher Freiheit, dass jeder sich dem Dialog verschließen kann, und insofern kann jeder Dialog nur ein Allheilmittel für die Menschen sein, die sich nicht verschließen, die sich im Gegenteil entschließen, den Dialog führen zu wollen, ihr Leben lang und darüber hinaus.

Die Frage der Neutralität

Auch die vermeintliche Neutralität des Staates im Liberalismus lasse sich bei genauerer Betrachtung als eine Unmöglichkeit und damit als eine Verstellung herauskristallisieren. Für Krigler als Pater relevant sind natürlich religiöse Perspektiven:

“man nehme keineswegs einen neutralen Standpunkt zu ihnen ein, wenn man geltend macht, religiöse Fragen seien nicht als Angelegenheiten mit transzendentaler Bedeutung zu behandeln, sondern würden im Grunde genommen auf derselben Ebene liegen wie Geschmacksvorlieben oder einfache Wahlentscheidungen.” (S. 66)

Dies ist auch der Punkt, den Evan Garrett in seinem Artikel Ist die liberale Ordnung neutral? ausführlicher beleuchtet, auf den ich in meinem letzten Artikel zu Geuss schon hingewiesen hatte und hier gerne erneut tue.

Ich denke, dass dieser Punkt stimmt, und dass es eigentlich schnell einleuchtet, dass er stimmt. Einer Weltanschauung gegenüber neutral sein kann man nämlich eigentlich nur, wenn man stillschweigend davon ausgeht, dass sie nicht stimmt. Und aus dieser stillschweigenden Voraussetzung folgt ein gewisser Umgang mit ihr, der dem Umgang mit unmündigen Kindern gleicht:

Ja, ihr dürft eure Religion spielen, aber wenn die Erwachsenen reden, habt ihr euch ins Kinderzimmer zu trollen.

Und das widerspricht selbstverständlich dem Selbstverständnis einer religiösen Person, nach dem nichts relevanter für eine Entscheidung sein kann, als eben die Religion. Ich nehme an, dass dies auch erklären könnte, warum Staaten wie China und Russland, und bestimmte Teile der Bevölkerung des Westens ein bestimmtes Problem mit ihrer muslimischen Bevölkerung haben. Aufgrund seiner Geschichte neigt der Islam nicht zur völlig unlogischen Selbstrelativierung, die das Christentum im Westen beherrscht, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass es dort keine Trennung von Staat und Religion gab, sondern im Gegenteil der Islam von Anfang an auch politische Ziele verfolgte.5

Ein Staat kann nur die bedingungslose Unterordnung seiner religiösen Bevölkerung verlangen, wenn er ebendiese Religion zu seiner eigenen Maxime macht. Ein logisch denkender Religiöser wird sich niemals dem Staat bedingungslos unterordnen, denn er kann nicht zweierlei Herren dienen und logischerweise ist Gott der Herr, nicht der Staat.

(Die Christen hatten den Kniff erfunden, der sich mit den Evangelien vereinbaren ließ, dass Christi Reich nicht von dieser Welt sei, und man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers sei, usw., was aber nichts daran ändert, dass ein Christ zu bestimmten Handlungen nicht bereit war, insbesondere den Kaiser als Gott zu verehren.)

Insofern liegt auch die Vermutung nahe, dass der Liberalismus besonders gut da funktioniert, wo die Bevölkerung säkularisiert ist oder wo die Religiosität so homogen ist, dass nicht weiter auffällt, dass bezüglich der Religion eigentlich keine Neutralität herrscht. (Dem Dissidenten oder dem Ausländer wird es natürlich auffallen.)

Würde und Demut

Ein für diesmal letzter Punkt, der mir bemerkenswert erscheint, ist eine Aussage Kriglers zum Thema Würde. Diese sei ein spezifisch römisches und “kein christliches Ideal. Der Christ sollte sich der ‘Demut’ verschreiben.” Die römische Würde hingegen stände für menschlichen Stolz, den ein Christ “ablehnen und meiden sollte.”

Wir haben uns sehr daran gewöhnt, die Vorstellung der Menschenwürde als eine unglaubliche Errungenschaft zu feiern, dass wir dazu tendieren, ein Stück weit zurückzuschrecken, wenn jemand dieses Konzept kritisiert. Wir wollen eigentlich nicht hinnehmen, dass es überhaupt ein Konzept ist und keine selbst-evidente Wahrheit.

Ich denke, wir sind aus logischen Gründen aber gezwungen hinzunehmen, dass Menschenwürde eher etwas ist, das wir uns ausgedacht haben als etwas, das wir gefunden haben.6 Da ist nichts schlimm dran. Autos haben wir uns auch ausgedacht. Und Flugzeuge und andere Nützlichkeiten. Und das Konzept der Menschenwürde kann als Konstrukt genauso schön sein und nützlich. Die Frage nach der Wahrheit stellt sich bei einem Konstrukt nicht. Offensichtlich wird die Menschenwürde tagtäglich missachtet und angetastet, insofern ist $1 GG eher ein frommer Wunsch, ein Ideal, als eine Tatsachenbehauptung.

Aus diesem Gedanken der Menschenwürde als Konstrukt folgt relativ unmittelbar, dass es offensichtlich einem Bedeutungswandel unterliegen kann. Menschenwürde kann mehr mit Stolz verbunden sein, wohl aber auch mehr mit Demut. Im Menschenwürde-Konzept könnte durchaus stark die Idee mitschwingen, dass wir alle Brüder sind7, dass wir geistige Wesen sind, dass wir Verantwortung füreinander und für die Schöpfung tragen, und dass diese Würde uns nicht nur berechtigt, sondern vor allem auch verpflichtet, nämlich unserem Anspruch an uns selbst auch gerecht zu werden.

Demütig könnten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir unserer Würde als einem Ideal oft nicht gerecht werden, noch weniger der Würde der anderen, am wenigsten der Ärmsten auf der Welt, der Schwächsten (wie den Kindern) und der Heimatlosen, von denen ich eingangs sprach. (Am allerwenigsten insofern den besitzlosen, heimatlosen Kindern.)

Franz von Assisi

Und warum sprechen wir dann nicht auch vom Rest der Schöpfung, die wir uns Untertan machen sollten, was meiner Interpretation zufolge vor allem hieße, ihr zu dienen (siehe oben in diesem Artikel)?

In diesem Kontext musste ich an Franz von Assisi denken. Ich weiß nicht viel über diesen “Heiligen” aus dem 12. und 13. Jahrhundert, aber mir scheint, dass er einer derer war, die beschlossen mit dem Christentum im Sinne des Evangeliums einmal richtig Ernst zu machen (Matthäus 6:19ff.) und damit Gefahr lief, als Häretiker zu enden, weil die offizielle Kirche es sich längst woanders gemütlich gemacht hatte. Er war aber auch einer der ganz wenigen, die doch damit durchkamen, so wie Thomas von Aquin, der mit seinem Verstummen gen Lebensende eigentlich beredt (im Sinne der Stille, siehe oben) die katholische Tradition in Frage stellte.

Franz von Assisi ist bekannt dafür, dass er eine unglaubliche Liebe zur ganzen Schöpfung, eben auch den Tieren und Pflanzen, zu den Elementen und überhaupt allem gehabt hat. Ich werde mich mit ihm in Zukunft noch tiefer auseinandersetzen müssen, für den Moment und zum Abschluss dieses Artikels mag aber vielleicht Folgendes genügen.

Zu dieser Zeit (12./13. Jahrhundert) wurden Leprakranke allgemein gefürchtet und verachtet. Es war erlaubt, sie zu töten. Bessergestellte Erkrankte wurden stattdessen nur ausgesondert. “Franz von Assisi aber akzeptierte weder die Tötung noch die Deportation und Deklassierung der Kranken”, schreibt Peter Selg über diesen. “Er wandte sich ihnen nach seiner Umkehr entschieden zu, überwand Angst und Abscheu gegenüber faulenden Wunden und küsste sie, so bezeugen es die historischen Quellen.”8 Und Selg, im Corona-Jahr 2020 schreibend, stellt die offensichtliche Frage: “Was würde man heute mit ihm machen, mit ihm und seinem Vorgehen im Umgang mit ansteckenden Krankheiten?” Damals ließ man ihn gewähren. Und Kranke wurden geheilt. Wäre das heute noch denkbar?

Es wird auch berichtet, dass er Mitleid mit dem Feuer hatte, wenn es gelöscht wurde, und mit dem Wasser, wen es zum Waschen verwendet wurde.9 Er habe Würmer und Raupen geschützt, Bienen im Winter gefüttert, zu Blumen gepredigt, und generell die Tiere gesegnet. Er “nannte schließlich alle Kreaturen Brüder und Schwestern”, schreibt sein erster Biograf Thomas von Celano, “und er durchschaute auf eine hervorragende und anderen nicht unbekannte Weise mit seinem geistigen Scharfblick das verborgene Innere der Geschöpfe als einer, der schon zur Herrlichkeit der Söhne Gottes gelangt war.”

Bekanntlich hat Franz von Assisi einen Orden gegründet, die Franziskaner. Angelegt war dieser Orden aber höchst ungewöhnlich als ein Bund “minderer Brüder”, die “in einem herrschaftsfreien Raum” “einander die Füße waschen und als einzige Autorität den heiligen und heilenden Geist anerkennen” sollten: “Denn wir sind dazu berufen, die Verwundeten zu pflegen, die Zerbrochenen zu verbinden und die Verirrten zurückzurufen.” Dies ging freilich nur in vollständiger Armut, Demut und Friedfertigkeit. (Diese Form einer Regel, die dem Inhalt nach identisch sein wollte mit dem Evangelium, hat Giorgio Agamben so sehr fasziniert, dass er sie im Teil 4.1 seines Homo Sacer Projektes, Höchste Armut, ausführlich bespricht.)

Fazit

Wir stellen uns heute zu oft die falschen Fragen.

Wir müssen erst wieder lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, das Absolute vom Relativen, das Reale vom Schein. Worüber regen wir uns kleinlich auf? Was für Nebensächlichkeiten rauben uns nachts den Schlaf?

Ich erinnere mich an eine Stelle aus Der kleine Prinz, wo der Erzähler dem Prinzen gegenüber unwirsch geworden ist, weil er befürchtet, sein Flugzeug nicht reparieren zu können und in der Wüste zu verdursten. Der kleine Prinz bricht daraufhin in Tränen aus, was der Erzähler wie folgt erlebt:

“Ich hatte mein Werkzeug weggelegt. Mein Hammer, mein Bolzen, der Durst und der Tod, alles war mir gleichgültig. Es galt auf einem Stern, einem Planeten, auf dem meinigen, hier auf der Erde, einen kleinen Prinzen zu trösten! Ich nahm ihn in die Arme. Ich wiegte ihn.”

Wir müssen lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden.

Inwiefern dies gelingt, mag jeder Leser selbst beurteilen. “Auch ist das Suchen und Irren gut,” soll Goethe Eckermann zufolge gesagt haben, “denn durch Suchen und Irren lernt man.”

Heinz Grill, Ein neuer Yogawille für ein integratives Bewusstsein in Geist und Welt: Praktische Umsetzung des Lichtseelenprozesses nach Rudolf Steiner. Niefern-Öschelbronn 2008.

Die ich vor vielen Jahren ursprünglich in der Hoffnung las, hier würde Steiner endlich einmal ausführlich etwas über Gott, theos, berichten. Das Wort “Gott” taucht meiner Erinnerung nach jedoch gar nicht auf. Was ich damals enttäuschend fand. Heute denke ich, dass das ganze Buch natürlich trotzdem, wie auch alle anderen Bücher Steiners, über Gott spricht, aus einer bestimmten Perspektive.

Dass dieses künstlerische Bearbeiten der Erde die ureigenste Aufgabe der Rosenkreuzer-Strömung ist, habe ich erst kürzlich durch die Lektüre von Bernhard Lievegoeds Über die Rettung der Seele begriffen. In einem Liedtext von Heinz Grill heißt es: “Ich baue, konstruiere und veredle / Materie vergeht, Licht entsteht / das versiegelte Schloss der Erde / Ich öffne es mit Händen / damit die dunkle Erde zum Lichte werde / zum Christusheim / im Liebesschein.” Man kann zur kosmologischen Aussage stehen, wie man will — die Veredelung der Materie, nüchtern betrachtet beispielsweise durch schöne Formen in der Architektur oder in den Handwerken, wäre selbst dann erstrebenswert, wenn der Materialismus wahr wäre und alle Spiritualität Spinnerei.

Ich wage mich hier natürlich spekulativ auf ein Feld vor, über das Bibliotheken gefüllt werden. Daher markiere ich auch mit der Formulierung “Ich nehme an…”, dass ich spekuliere.

Auch hier wage ich mich erneut in ein unerschöpfliches Gebiet für Kontroversen. Ich markiere erneut mit “Ich denke”, dass ich vortrage, was ich denke :)

Auch Frauen können Brüder sein.

Peter Selg, Die Zukunft der Erde, Arlesheim 2020.

Beste Ausrede ever, wenn ich mich mal wieder nicht geduscht habe und man mich dafür zur Rede stellt. Nicht: Ich musste lesen; sondern: Ich hatte Mitleid mit dem Wasser. :)

Vielen Dank für diesen ausführlichen Texte und die Einblicke in deine Gedanken. Ich bin immer wieder fasziniert wie ausführlich, gekonnt und komplex zu schreibst. Inhaltlich ist es natürlich viel - aber das sagst du ja selbst. Man merkt, dass du dir sehr viele Gedanken machst, was natürlich das Ziel hat -wie du zu Beginn anführst- „zu wissen, wo er hin wolle“.

Ein erster Gedanke, der mir beim Lesen kam, war die Frage: Ist diese Komplexität des Nachforschens, wie du sie betreibst, eine notwendige Voraussetzung für religiöses Verständnis und rechten Lebenswandel? Wenn dem so sein sollte, dann ist die Welt zurecht verloren. Ich glaube dieses Niveau erreicht Herr Otto Normal nicht. Wird er auch nie. Was mich wiederum darüber nachdenken lies, dass die Bibel (obwohl sie viel Tiefe hat) in ihrer Einfachheit und Zugänglichkeit in so starkem Kontrast zu der damals herrschenden philosophisierten Antike steht. Interessant, dass sowohl Oma Gerda als auch Professor Dr. Phil. Aus Oxford viel Wertvolles aus ihren Texten entnehmen können.

Des Weiteren waren für mich die Ausführungen über Körper, Geist und Seele sehr erhellend. Steiners Beschreibung könnte ich mir durchaus treffend vorstellen. Ich hörte mal einen ähnlichen Vergleich, nach dem der Körper wie ein Piano, der Geist wie der Pianist und die Musik die Seele sei. Ich kann mir das von der biblischen Perspektive aus denkbar vorstellen, dort wird (meiner Erinnerung nach - ich werde es noch mal untersuchen müssen) der Begriff „Seele“ austauschbar mir „Leben“, „Mensch“ und auch „Geist“ verwendet.

Wenn die Beschreibung also stimmig ist, stellt sich allerdings eine erschreckende Frage: Wird die Seele dann nicht furchtbaren Schaden nehmen, wenn das Körperliche vergehen muss? Wie ist deine Vorstellung? Wird der Körper vernichtet am Ende und nur der Geist bleibt -Wenn die irdische Verhaftung gelöst wird- ? Wenn ich das richtig verstehe, kann ich auch dein Erschaudern gut nachvollziehen! Dann wird die Seele des Menschen zerstört. Das ist erschreckend. Und merken wir nicht selbst oft, wie groß unser eigener Schaden ist, wenn wir zu lange und zu viel nur mit den geistlichen Aspekten des Lebens beschäftigt waren? Dann schreit unser Körper nach Bewegung, Körperkontakt, Essen und Sonnenuntergängen.

Für mich persönlich wird damit noch viel klarer, warum wir -laut Bibel- auch in unserer ewigen Daseinsform einen Körper haben werden. Zwar einen Neuen, aber nicht so andersartig, dass er nicht mehr erkennbar wäre, wie man am Auferstehungsleib Jesu gesehen hat.

Jedenfalls habe ich viel nachdenken müssen durch deinen Text - und das ist etwas Gutes =)

Ich freue mich übrigens sehr über diese Einschübe - wie übertrieben geil du den Titel von Asimovs Buch findest z.B. - weil man dann auch den 36-jährigen Vater rauslesen kann ;)

Ich dachte ja zu Anfang, du wärst so ein 153 Jahre alter Professor. *=)

Herzlichsten Dank nochmal!

"Wir müssen lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden."

Marie Schmalenbach hat das vor über 100 Jahren in einem Lied so formuliert:

"Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein,

dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine,

sel'ge Ewigkeit!"