Konsument oder Schöpfer? - Warum wir lesen und wie wir lesen

Eine Einladung zum nachhaltigen Lesen auf Substack

“How to read and why?” — Wie man liest und warum? — Dies ist der Titel eines späten Werks des Literaturkritikers Harold Bloom. Das Buch selbst hat meine Erwartungen nicht gerade erfüllt, aber die beiden Fragen schienen mir so wichtig, dass ich es sofort zu kaufen beschloss, als ich den Titel las.

Die beiden Fragen hängen — das scheint mir recht offensichtlich — eng zusammen: Wie man liest, wie man lesen sollte, hängt davon ab, warum man liest. Wenn man liest, um sich zu amüsieren, liest man anders, als wenn man liest, um etwas zu lernen oder eine Prüfung zu bestehen, oder um andere zu beeindrucken.

Macht Lesen attraktiv?

Das sind auch alles Lesemotivationen, die ihre Legitimität haben. Auch wenn sich die Frage stellt, ob sie aufgehen. Ich selbst dachte als junger Mensch, dass Frauen es ungemein anziehend finden müssten, wenn man gebildet ist, und dies war ein wesentlicher Motivator für mich, mich zu bilden. Es gibt auch durchaus Frauen, die Bildung anziehend finden. Allerdings denke ich nicht, dass dies die beste Strategie war, um allgemein attraktiv zu sein.

— Allerdings ist es aus meiner heutigen Sicht auch etwas hirnrissig, überhaupt allgemein attraktiv sein zu wollen. Die Zeilen “Furthermore / I don’t want to be friends with everyone” aus einem Gedicht von Leonard Cohen haben mich schon als Jugendlicher beeindruckt, vielleicht aber gerade, weil sie auf mich nicht zutrafen.

Komplementär dazu schrieb Cohen auch die folgenden Zeilen: “I will accept your friendship now / if you can say / something true about me.” Und wenn es etwas so Triviales ist wie, dass ich früher einen roten Pullover hatte, den ich abends oft trug…

Aber ich schweife ab, was mich allerdings zu einem weiteren Grund führt, warum man lesen könnte, der vielleicht in besonderem Maße auf Gedichte zutrifft: Um sich selbst zu spüren, oder poetischer formuliert, um in sich selbst die Wahrheit resonieren zu spüren, die ein anderer erschaffen hat, und damit den Abgrund zu überbrücken, der zwischen mir und dem anderen zu klaffen droht.

(Denn der Solipsismus ist nicht wahr, aber eine fortgesetzte psychologische Bedrohung, gerade für den jungen Menschen in unserer Kultur.)

Lesen schafft Verbindung

Wenn wir diese Motivation, dieses Warum? des Lesens einmal näher betrachten wollen, dann darum, weil sie mir gut zu Substack als Medium zu passen scheint. Hier geben sich Menschen sehr ernsthafte Mühe, Gedanken in eine Form zu bringen, die für andere aufnahmefähig ist. Und die Leser geben sich wohl auch überdurchschnittlich viel Mühe, diese Gedanken dann auch tatsächlich zu durchdringen.

Das ist sehr schön. Dieser Zustand ist aber insofern bedroht, als Substack eben doch auch den social media Gesetzen einer Aufmerksamkeitsökonomie folgt, wie häufig thematisiert wird, und eben doch eher oberflächliches Interagieren belohnt (und nahelegt) als tiefergehende Auseinandersetzung (die aber immerhin möglich ist). Zudem leben wir in einer Kultur, wie ebenfalls hier häufig thematisiert wird, die ebenfalls einer Aufmerksamkeitsökonomie folgt.

Damit einher gehen Lesegewohnheiten, die der möglichen Verbindung mit einem Text — und dadurch mit dem Autor — entgegenstehen. Das fängt schon mit dem Medium an, über dass die meisten lesen: dem Smartphone. Wer geht beim Lesen in den Flug- oder Nicht-Stören-Modus? Wer unterbricht die Lektüre eines Artikels nicht, sobald eine neue Message einem das Gefühl gibt, wichtig zu sein? Wer verweigert sich wirklich dem sogenannten Doomscrolling? Ich bin jedenfalls diesbezüglich nicht “frei von Sünde” :)

Das zentrale Vorurteil des Lesens

Wir müssen uns von einem ganz zentralen Vorurteil bezüglich unseres Lesens befreien: von der Annahme nämlich, es würde uns oder wem anders irgendetwas bringen, wenn wir einen Text einfach nur mal schnell lesen. Ganz im Gegenteil würde ich die These aufstellen, dass wir damit unser eigenes Nervensystem belasten und der Autor selbst auch nichts davon hat.

Damit einher gehende Korrelate sind, dass es uns beim Lesen um Informationsgewinn oder Wissenszuwachs ginge; dass wir eine gewisse Verpflichtung hätten, uns auf dem neuesten Stand zu halten (bspw. bezüglich Nachrichten lesen=konsumieren); dass “schon etwas hängen bleiben wird”; dass es ja nicht schaden kann.

Wir sind mit Informationen überlastet. Sie prasseln von allen Seiten auf uns ein. Wir sind nicht in der Lage, das alles zu verarbeiten und darunter leidet massiv unser Nervensystem, wodurch wir in einem dauergereizten, dauerüberforderten, dauergeschwächten Zustand geraten sind, als Kultur wie auch als Individuen. Das ist uns auch allen eigentlich bewusst. Dennoch fällt es so schwer, es sein zu lassen.

Weniger ist mehr

Wenn ich richtig liege, dann ist es eine vollkommen unrealistische Annahme, man könnte auf Substack mehrere Texte pro Tag “bewältigen”. (Zudem liest man ja vielleicht auch noch andere Texte.) Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: eigentlich sollte man nur ein-zwei Texte pro Woche lesen.

Wenn man den Algorithmus füttern zu müssen meint, dann kann man Artikel ja auch ungelesen liken, oder sogar kommentieren und teilen, wobei das angeblich etwas gefährlich ist. Aber was im Leben ist nicht gefährlich? (siehe unten.)

Dafür könnte man dann mit einem Text tatsächlich eine intensive Auseinandersetzung betreiben. Diese Auseinandersetzung, davon bin ich überzeugt, fördert sowohl den Verfasser des Textes, als auch mich selbst, als auch die Welt im Ganzen.

Lesen - eine Anleitung mit Beispiel

Im Folgenden möchte ich anhand eines Beispiels vorstellen, wie ich mir das vorstellen könnte.1 Ich habe dazu zwei Artikel von Eva Hakes gewählt, die mich angesprochen haben: Herkules, die Hydra und ich und den Folgeartikel Wenn Herkules eine Frau wäre.

1) Die Auswahl der Lektüre

Hier will ich nicht zu streng sein. Im Idealfall habe ich ein aktuelles Erkenntnisinteresse und suche Lektüre zu diesem Thema (1). Oder ich finde einen Autoren interessant und lese einfach die Artikel dieser Person, weil sie von ihr stammen (2). Oder ich empfinde das dringende Bedürfnis nach etwas Neuem und bin daher eher mit sehr offenem und empfänglichem Blick unterwegs (3).

In diesem konkreten Fall war es eine Mischung aus (1) und (2). Die Suche nach neuem Input (3) ist nicht unsinnig, aber ich vermute stark, dass sie überproportional zu Buche schlägt, auf Substack wie überhaupt im Internet. Unsere Aufmerksamkeit zerstreut sich dabei aber auf Dauer und wir verlieren den Fokus. Ich bin definitiv diesbezüglich nicht “frei von Sünde”. :)

2) Die erste Lektüre

Dann lesen wir den Artikel, der uns interessiert. Aber wie? Am besten mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration auf diese eine Tätigkeit. Nicht beim Essen oder beim Autofahren oder beim Kochen. Nicht, wenn ich eigentlich übermüdet bin und Kopfschmerzen habe. Nicht, während ich gleichzeitig mit einer anderen Person chatte. Kurz: nicht zerstreut, sondern konzentriert.

Warum? Man kann das aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich würde empfehlen, eine gewisse Ehrfurcht vor dem Lesen zu entwickeln. Es ist die Auseinandersetzung mit den Gedanken, die ein anderer in eine Form gegossen hat. Dass es überhaupt möglich ist, etwas zu lesen und zu verstehen, ist ein Wunder. (Und oft genug versteht man ja auch nicht, was man liest.)

Gedanken sind eigentlich etwas sehr Kostbares. Ich musste gerade beim Schreiben an das Gedicht von Yeats denken, He wishes for the cloths of heaven,2 das mit den Zeilen endet, in denen sich wohl ein Stück weit jeder Schriftsteller wiederfinden wird:

But I, being poor, have only my dreams;

I have spread my dreams under your feet;

Tread softly because you tread on my dreams.

3) Der stille Nachklang

Wenn wir den Text gelesen haben, dann ist meistens das dominante Gefühl unmittelbar: Hat mir gefallen oder Hat mir nicht gefallen. Vielleicht gefolgt von: Sollten andere auch lesen. (Also liken und restacken.) Oder: Dieser Text hat mir X Minuten meines Lebens gestohlen, ich hoffe der Autor stirbt einen qualvollen Tod. (Vielleicht denken Nicht-Choleriker an dieser Stelle etwas eher ihrem Temperament Entsprechendes.)

Diese Gefühle sind eigentlich irrelevant und wir sollten ihnen keine große Aufmerksamkeit schenken. Warum nicht? Weil diese Sympathie oder Antipathie dem Text gegenüber eine automatische Reaktion ist, die meine weitere und vertiefte Auseinandersetzung mit dem Text erschwert.3

Zum Beispiel könnte mir nach der Lektüre von Herkules, die Hydra und ich durch den Kopf gehen:

Mir gefällt nicht, dass sie Herkules statt Herakles schreibt4

Mir gefällt nicht, dass sie im Vorbeigehen die griechisch-christliche Tradition disst

Mir gefällt nicht, dass sie so tut, als würde sie den Dualismus ablehnen, dann aber selbst einen übersteigerten Dualismus einführen

Mir gefällt aber die Passage, wo sie die Natur beschreibt

Und mir gefällt, dass sie überhaupt griechische und buddhistische Mythologie erzählt

Und mir gefällt die Bewegung des Textes (was immer ich damit meine)

Viel interessanter ist eigentlich die Frage: Was bleibt vom Text, wenn ich nach fünf Minuten, nach 3 Stunden, oder am nächsten Tag meine Erinnerungen befrage? (Wenn ich mir in der Zwischenzeit fünf weitere Texte reingeknallt habe, sozusagen technisch bedingt wahrscheinlich nicht viel, aber auch so: Was bleibt?)

Was bleibt, sind typischerweise Bilder, dazugehörige Empfindungen, vielleicht ein allgemeines Gefühl für den Text, seine Struktur, seinen Aufbau — aber all das nur, wenn nicht stattdessen das überschattende Gefühl herrscht: Gefällt mir (nicht). Abgehakt. Weiter. Im Eilschritt.

4) Die erneute Lektüre

Aber nehmen wir einmal an, wir haben es so gemacht: den Text konzentriert gelesen, dann innegehalten, ein wenig nachwirken lassen, die Emotionen dazu beiseite geschoben, und dann vllt eine Stunde später noch einmal an den Text gedacht und die Eindrücke wieder wach werden lassen.

Jetzt dürfte meistens ein gewisses Interesse daran erwachen, sich den Text noch einmal vorzunehmen. Es gibt Lücken in der Erinnerung, es gibt Fragen, ob ich etwas vielleicht falsch erinnere oder falsch verstanden habe, es gibt das Bedürfnis zur Vertiefung. (Oder nicht. Dann bietet der Text mir vielleicht nichts, was ich aktuell gebrauchen könnte. Dann kann ich die Beschäftigung an dieser Stelle abschließen.)

Wenn ich den Text jetzt noch einmal lese, wieder konzentriert und mit Interesse, und bereits mit einer gewissen Vorstellung, was mich erwartet, dann mache ich mir sehr gerne Notizen dazu, in denen ich versuche, die Logik des Textes nachzuvollziehen. Was ist der Hauptgedanke, oder die Kernaussage? Wie wird diese ausgeführt? Wohin bewegt sich der Text? Ist er überhaupt logisch?

Auf den Herakles-Text bezogen, könnte man vielleicht formulieren:

Die Autorin stellt zwei mythologische Bilder aus dem Westen und dem Osten gegenüber. Bei beiden geht es um den Umgang mit Ungeheuern. Diese gebraucht die Autorin als Metaphern für Problembewältigung. Sie plädiert dafür, dass der westliche Weg eine Unvollständigkeit oder Sackgasse enthält, die der östliche Weg überwindet, und zwar, indem er einen Dualismus übersteigt, der den Westen zum Kampf gegen das Böse antreibt.

Das Bild des Westens ist Herakles, wie er mit der neunköpfigen Hydra kämpft, und dabei zwei Schwierigkeiten begegnet, nämlich dass ihr für jeden abgeschlagenen Kopf zwei nachwachsen. Zudem ist der mittlere Kopf unsterblich, sodass Herakles ihn nicht töten, also restlos besiegen kann. Er schlägt ihn ab und begräbt ihn lebendig unter einem großen Stein.

Das Bild des Ostens ist das einer Yogini namens Machig Labdrön, die mit einem Heer von Dämonen konfrontiert “ihren Körper in ein Nahrungsopfer für die Dämonen verwandelt” — was immer das heißen mag — und in diesem Zustand von ihnen nicht nur nicht angegriffen, sondern ganz im Gegenteil verehrt und bedient wird.

Im zweiten Artikel, der aus Platzgründen hier etwas weniger im Fokus stehen soll wird erläutert, dass diese Haltung wie ein Tauziehen ist, bei dem der eine Kontrahent loslässt, sodass der andere hinfällt (oder ein bisschen wie der Spruch: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.)

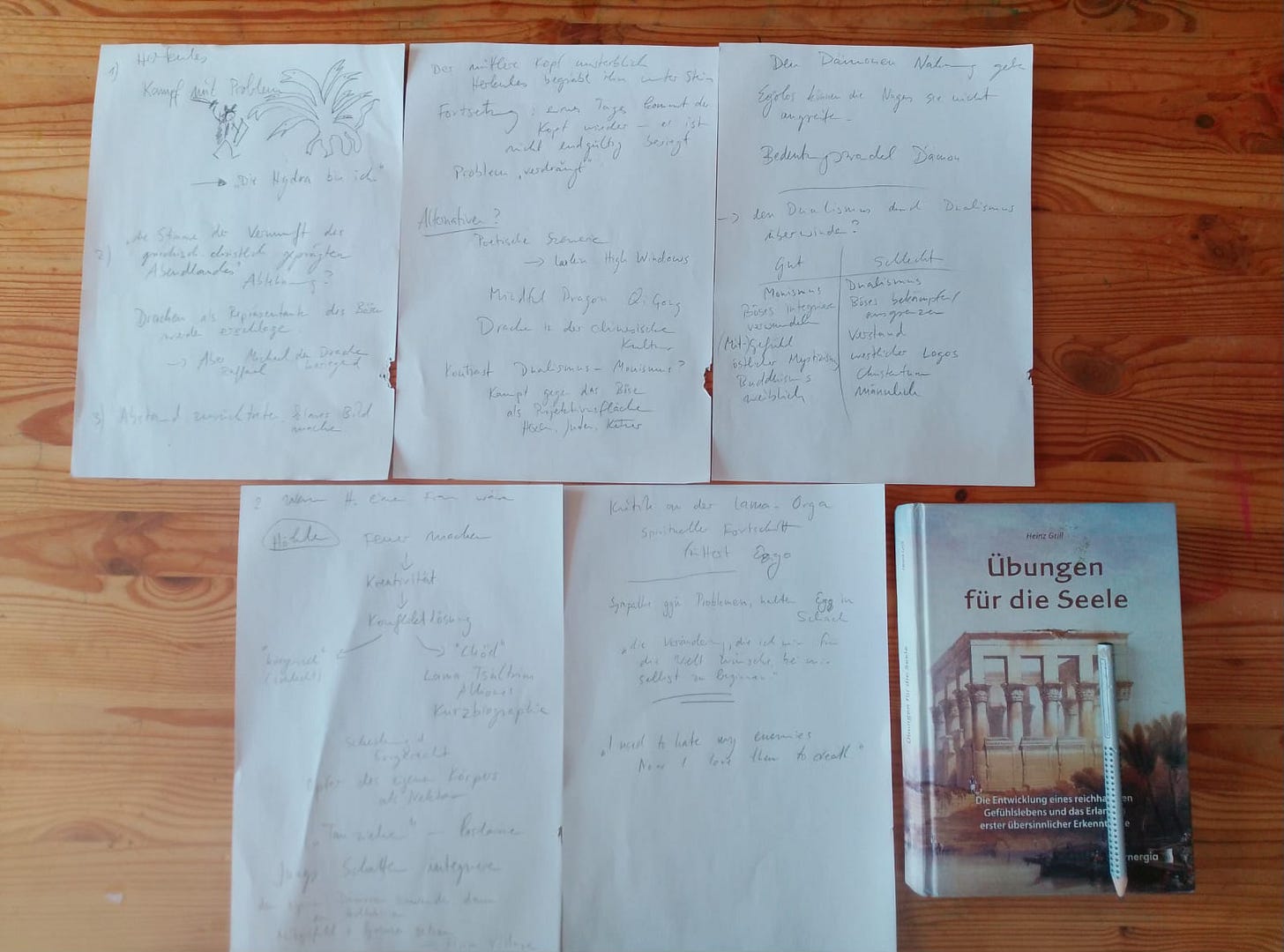

Hier noch ein Bild, wie so eine Artikel-Zusammenfassung aussehen könnte:5

5) Das Motiv des Autors

Der Autor schreibt seinen Text nicht aus einer willenlosen Beliebigkeit heraus. Er ist kein Affe, der einfach blind auf einer Schreibmaschine herum tippt, bis er zufällig auch mal den Hamlet schreibt.6 Das heißt, der Autor hat ein Motiv, ein Ziel, das er mit seinem Text verfolgt, und das ihm selbst mehr oder auch weniger bewusst sein kann. Und dieses Motiv lebt, so können wir annehmen, in dem Text, und kann infolgedessen auch durch die Beschäftigung mit dem Text erkannt werden.

Um klarer zu machen, was ich meine, stellen wir die Frage: Was wären mögliche Motive? Ganz menschliche Motive wären, dass der Autor sich selbst darstellen will: Schaut mich an, wie brillant ich bin, wie tolle Sätze ich schreiben kann, wie logische Thesen formulieren, etc. Oder der Autor will missionieren: Dies ist die Wahrheit und ihr sollt sie akzeptieren. Bis hin zu manipulieren: Dies ist zwar nicht die Wahrheit, aber ihr sollt sie trotzdem akzeptieren, damit ich Macht über euch erlange.

Oder der Autor will vielleicht Mitleid. Denkbar wäre dies in diesem Fall insofern, als die Autorin ja am Anfang schreibt, dass sie von Problemen heimgesucht wird, die sich vervielfältigen wie die Köpfe der Hydra und dass sie sich in eine Höhle flüchtet… Oder er7 will anderen helfen: Schaut, so könnt ihr es machen, wenn ihr in eine ähnliche Lage kommt. Vielleicht will er eine Erkenntnis mitteilen, die er hatte. Oder die Wahrheit einer Idee in ihrer ganzen Schönheit ausformulieren.

Vielleicht will er Geld verdienen, ein Publikum gewinnen oder halten, amüsieren, bedrücken, beglücken, entzücken, verrücken, den Leser aus dem, wo er gerade steht, herausheben… die Möglichkeiten sind groß und die Motive schließen sich nicht grundsätzlich gegenseitig aus.

Ganz grob könnte man die Motive einteilen in solche, die dem Leser eher förderlich sein wollen, und die, die diesem gegenüber indifferent bis hin zu destruktiv sind. Es ist manchmal nicht leicht, ein solches Motiv zu erkennen. Man hat oft nur eine leichte Empfindung dazu, dass der Text einem irgendwie eher strahlend entgegenkommt, oder einen eher einhüllt, oder benebeln will. Und ja, spätestens an dieser Stelle sind wir natürlich in hochgradig esoterischen Gefilden angekommen.8 Macht ja nix.

Mein Eindruck, den ich zögere, überhaupt mitzuteilen, aber was soll’s, ist, dass der Text einem schon zart entgegenkommt, dass die Autorin aber selbst nicht ganz genau wusste, was sie eigentlich wirklich damit ausdrücken will. (Was sehr normal wäre.) Oder sie wusste es, war sich aber nicht so ganz sicher, ob sie es wirklich tun soll.

Interessanterweise nun wirkt ein Text immer aufbauend auf den Leser, sofern das Motiv (halbwegs) erkannt wird. Also auch ein destruktiver Text — was der hier zum Beispiel genommene keinstenfalls ist, aber man muss nur in die täglichen Schlagzeilen schauen, um schnell auf Beispiele zu stoßen — kann gewinnbringend gelesen werden. Allerdings nur, wenn ein Bewusstsein für die Motivlage herrscht, andernfalls wirkt er wohl eher seiner grundsätzlichen Intention entsprechend.

6) Die Integration des Neuen

Nachdem ich mich einem Text so hingegeben und ihn mir nahe gebracht habe, bin ich selbstverständlich nicht mehr der Selbe wie zuvor. Der Text hat mich verändert. Diese Veränderung kann recht subtil oder gut wahrnehmbar sein, aber wenn man halbwegs sensibel ist, kann man diese Kraft spüren, die der Sprache grundsätzlich innewohnt. Insofern ist es immer ein gewagtes Unterfangen, sich auf einen Text oder ein Gespräch einzulassen. Nur haben wir natürlich keine Alternative. Das Leben ist nun einmal sehr gefährlich.9

Zum Glück sind wir gewappnet. Wir sind ausgestattet mit einer immensen Sehnsucht danach, zu wachsen und zu weiten, wir wollen uns verändern. Und wir haben in aller Regel doch ein gutes Gefühl dafür, wohin wir wollen. Wir müssten nur verstärkt auch auf dieses subtile Gefühl hören. (Eines kann ich verraten: Es würde uns nicht zum McDonalds leiten, und auch nicht ins Automatencasino. Das sind willkürliche Beispiele.)

Wenn wir einen Text nur so dahin gelesen haben, nehmen wir ihn unbewusst trotzdem auf. Dadurch können wir ihn aber weniger gut integrieren, und er belastet uns, wie etwas Schwerverdauliches. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Text ist ein wenig wie das Zusetzen von Kräutern und generell der Zubereitungsvorgang des Essens in der Küche, der die Lebensmittel erst so richtig verdaulich macht.

Wir denken in der Folge unserer Lektüre gelegentlich an den Text, wir stellen uns einzelne Bilder daraus wieder vor, wir denken auch an den Autor und an seine Motive, wir können uns auch seine Entwicklung vorstellen, und sein Ringen mit den Gedanken, die sich nur unter schweißtreibendem Aufwand in eine Form bringen lassen.

Wir stellen uns vor, wie der Autor uns stumme Blicke zuwirft, und wir blicken zurück. We’re in this together. Oder auch: Sentient beings are numberless, I vow to save them. Oder auch: “Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind…”

Und wo bleibt die Kritik?

Ich hab nichts gegen konstruktive Kritik. Ganz im Gegenteil. Meiner Erfahrung nach schätzen alle Menschen, die selbst wissen, was sie tun, konstruktive Kritik über alle Maßen und können sie sehr gut annehmen. Wer das nicht kann, hat wahrscheinlich auch ohne Kritik das Gefühl ein Stümper oder Scharlatan zu sein. Da kann man dann nix machen.

Kritik kann aber auch destruktiv sein. Kritik hat selbst wiederum ihr zugrunde liegendes Motiv. Wenn wir sozusagen unsere Hausaufgaben gemacht haben, indem wir die oben beschriebenen Schritte 1-6 durchlaufen haben, werden wir uns nicht schwer damit tun, unsere Kritik wohlwollend zu formulieren. Und der Kritisierte wird sich nicht schwer damit tun, selbige anzunehmen, sich geradezu darüber zu freuen. Denke ich jedenfalls.

Möglicherweise — aber hier drohe ich wieder, esoterisch zu werden — müssen wir unsere Kritik dann aber vielleicht auch gar nicht mehr formulieren. Vielleicht reicht es, sie uns vorzustellen, und magischerweise berücksichtigt der Autor bei seinem nächsten Werk trotzdem das, was wir kritisiert hätten. Im zweiten Teil ihrer Artikel-Reihe beschreibt Eva Hakes ja einen solchen Prozess ganz anschaulich.10

Okay, ein Kritikpunkt

Aber gut, hier ein Kritikpunkt, sachlich formuliert. Ich denke, die Autorin versucht, einen Dualismus (zwischen Gut und Böse) zu überwinden, indem sie aber einen anderen Dualismus aufmacht, der halb implizit bleibt, aber durchschimmert:

Monismus vs. Dualismus

Böses integrieren/verwandeln vs. Böses bekämpfen/ausgrenzen

(Mit-)Gefühl vs. (kalter) Verstand

östliche Mystik vs. westlicher Logos

Buddhismus vs. Christentum

Weiblich vs. Männlich11

Ich habe so das Gefühl, dass hier Assoziationen verstärkt werden, die so nicht stimmen, die aber in Teilen unserer Kultur weit verbreitet sind, weil diese Kultur sich selbst und ihre Vergangenheit nicht mehr versteht.

(Ich würde beispielweise darauf verweisen, dass im Bild Raffaels (siehe ganz oben) der Erzengel Michael den Drachen gerade nicht tötet und nicht einmal niederdrückt, sondern vollkommen schwerelos darüber schwebt — und dass die Versuchung des Heiligen Antonius und generell viele Heiligengeschichten mehr mit der buddhistischen Story gemein haben als mit der heraklischen (und diese wiederum tief-symbolische Bedeutung im Zusammenhang mit Sonnen-Mysterien hat).)

Zudem scheint es mir unlogisch, einen Dualismus durch einen anderen überwinden zu wollen. Die Lösung wird nicht sein, nur auf seine Gefühle zu achten, sondern offensichtlich braucht es eine gesunde Integration von Gefühl und Verstand. Als Beispiel. So auch das Männliche und das Weibliche.

FAQ

Äh, hast du ne tl; dr — Kurzfassung deiner Anleitung? Ich hab nicht so viel Zeit zu lesen, weil ich so busy bin.

Nope. “Geh, und such dir jemanden, der dich billig begräbt. Ich zahle die Hälfte.”

Jetzt ernsthaft, niemand hat Zeit, diesen aufwendigen Prozess zu betreiben, nur um einen fucking Substack Artikel zu lesen. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, Brudi.

Es ist mitnichten eine Frage der Zeit, sondern der Einstellung und des Willens. Oder der Einsicht (oder das Fehlen derselben) in die Richtigkeit dieser Art zu lesen.

Ich finde das schon irgendwie plausibel, was du da schreibst, aber ich trau mich nicht, meinen gewaltigen Informationsaufnahme-Prozess einzustellen und stattdessen etwas ganz anderes zu machen, wenn ich lese.

“Wie willst du je etwas Nobles schmecken, wenn du nichts Neues ausprobierst? Denk an den Mann, der zum ersten Mal deutsche Knackwurst kostete.”12

Ich habe eigentlich keine Ausreden, aber ich werde trotzdem nicht befolgen, was Du hier vorschlägst.

Ja, damit habe ich gerechnet. “The sun was shining, having no alternative, on the nothing new.” Oder so ähnlich. Ich zitiere (Beckett) aus dem Gedächtnis. Aber vielleicht nach dem nächsten Nervenzusammenbruch. Oder im nächsten Leben dann.

Du bist voll der hässliche Spacko, hast kein Plan von nix und ich bereue ernsthaft, dass ich jemals auch nur eine Zeile von dir gelesen habe, du Schwachtel.

Ja gut, das mag alles sein, aber wenigstens bin ich stubenrein.13

Mir gefällt das. Kannst du auch mal einen Text von mir so lesen wie den von der Eva Hakes?

Ja. Poste deinen Herzensartikel in die Kommentare und ich werde mich seiner annehmen. (Könnte natürlich ein paar Wochen dauern.) Vielleicht werden dann ja sogar auch andere Leser sich seiner annehmen. Vielleicht nimmst auch Du dich dann eines Artikels an :)

Ich spreche im Artikel mit einer gewissen Autorität, möchte diese Fußnote lang aber zugeben, dass man das nicht so sehen muss wie ich und dass ich auch keine fachliche Autorität auf diesem Gebiet besitze, außer meiner eigenen Erfahrung. Diese ist stark inspiriert von Heinz Grills Anregungen zum “Schöpferischen Lesen”, bspw. dargestellt im Buch Übungen für die Seele.

Das sehr effektvoll im Science Fiction Film Equilibrium mit Christian Bale und Sean Bean eingesetzt wird.

Esoterisch gesprochen könnte man formulieren, dass dies Gefühle sind, die aus dem Alten, dem Bisherigen, dem Körperlichen kommen und uns gegenüber der Möglichkeit einer neuen Erfahrung abschirmen.

Weil ich die griechische Schreibweise logischer finde, schließlich ist es ursprünglich ein griechischer Mythos. Ich hasse es auch, wenn Leute Plato statt Platon sagen. Aber das ist nur ein Spleen. Aber wir sagen schließlich auch nicht Cartesius, sondern Descartes; und nicht Adolphus, sondern Adolf.

Andererseits muss ich bei Herkules immer an den sprechenden Papagei aus den Sams-Geschichten denken: Herr Kules, und das ist eine schöne Erinnerung. (Leider wollen meine Kinder immer am liebsten den vierten Teil hören (als Hörspiel), in dem Herr Kules nicht auftaucht.)

Ja, die Quali ist grauenhaft, I know, I know. Ich habe hier erklärt, warum dem so ist (dort kündige ich auch diesen Text an):

Wobei mir das nach wie vor nicht plausibel vorkommt, dass beim ziellosen Tippen irgendwann der Hamlet herauskommen könnte, selbst wenn der Affe unendlich viel Zeit hat, aber wer weiß wer weiß? :)

Ich gebe zu, dass in diesem Artikel das generische Maskulinum stellenweise etwas verrückt wirkt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ausnahmsweise stattdessen ein generisches Femininum zu verwenden, weil es nun einmal eine Autorin ist, deren Texte ich als Beispiel wählte, aber ein generisches Femininum existiert eigentlich nicht. Und so kann ich auch Distanz zwischen ihm (dem generischen Autor, der dumme Motive haben könnte) und ihr (der individuellen Autorin, die gewiss ganz famose Motive hat) schaffen.

Stichwort: Lichtäther :) Oder auch: Lichtseelenprozess.

Roberto Bolaño macht sich gelegentlich in seinem Werk über verirrte Wittgenstein-Jünger lustig, und Richard Rorty scherzte, seinen Krebs hätte er der intensiven Heidegger-Lektüre zu verdanken. Ich selbst kann berichten, dass Bücher mich sowohl aus meinem Kindheitsglauben hinausgeschleudert haben als auch in mein jetziges Fürwahrhalten hinein, und dass Bücher mit schlaflose Nächte — im guten wie im schlechten Sinne — bereitet haben.

Noch gefährlicher als Texte zu lesen ist es natürlich, selbst welche zu schreiben. Du schreibst ahnungslos drauflos und wirst nie mehr der Selbe sein. Beruhigenderweise könnte man genauso gut auch sagen: Du atmest ahnungslos drauflos und wirst nie mehr der Selbe sein. Wir sind nun einmal im Wandel.

Da geht es um einen Scheidungs- und Sorgerecht-Prozess, bei dem die eine Partei sich eine gewisse Vorstellung bildet, woraufhin die andere nachgibt und sich alles halbwegs in Wohlgefallen auflöst. Mehr verrate ich nicht, man lese den Artikel :)

Habe noch keine Möglichkeit gefunden, auf Substack eine schöne Tabelle zu generieren. Help welcome.

Ich weiß auch nicht, warum mir hier plötzlich Zitate aus "Drei Mann in einem Boot” passend erscheinen. Aber so sieht’s aus.

Es sei dem willigen Leser als Aufgabe überlassen, über das Motiv dieser FAQ in ihrer Komposition nachzuempfinden :)

Mach ma den au hur: https://www.werke-und-tage.de/p/wie-man-liest

Ich gebe zu, als ich las, dass man vielleicht nur ein, zwei Artikel pro Woche lesen sollte, dachte ich zuerst schon, wow krass das ist wenig. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn ergibt es für mich. Wir sind so daran gewöhnt, in unserer schnellen Welt alles im Überfluss zu konsumieren. Doch was bleibt dabei wirklich hängen? Wie viel davon setzen wir wirklich um? Was davon bleibt nicht nur im Kopf sondern können es in unserem Leben auch verkörpern.

Echtes Lesen ist doch etwas ganz anderes als nur das Überfliegen von Texten wie du schon beschreibst. Es ist ein Einlassen, ein Einfühlen, ein echter Dialog mit dem Autor. Es geht darum, den Text nicht nur im Kopf zu behalten, sondern ihn ins eigene Leben einfließen zu lassen. Lieber weniger lesen, dafür aber mit mehr Tiefe. so wird aus dem Lesen eine echte Erfahrung, die uns bereichert und uns weiterbringt.

Danke für diese Erinnerung daran, dass wir uns wiedee der Qualität und nicht der Quantität besinnen sollen. Dass Lesen wieder als etwas Heiliges, als etwas Verbindendes gesehen wird, als eine Kunst, die uns verwandelt.