Temperamente: Vom tieferen Verstehen zur gelebten Praxis

Was Kinder von uns erwarten – und wie wir sie durch Spiegelung, Ernährung und Selbsterziehung in ihrer Entwicklung begleiten können. (Teil 2 von 2)

Dies ist der zweite Teil einer Artikelreihe zu den Temperamenten. Hier geht es zum ersten Teil:

III. Das Arbeiten am und mit dem Temperament

Gleiches zu Gleichem

Rudolf Steiner zufolge soll man Kinder mit gleichem Temperament in der Schule zusammensetzen, damit sie sich aneinander »abreiben« können. Denn einem anderen Temperament gegenüber werden sie ihr eigenes eher als das Positive wahrnehmen und sich überlegen fühlen. Erhalten sie aber im Gegenüber den Spiegel ihres eigenen Temperamentes, dann sehen sie auch das, was sie an sich selbst stört, und darüber können sie unbewusst daran arbeiten, ausgeglichener zu werden.

Speziell beim Phlegmatiker sollte man außerdem darauf achten, dass er mit möglichst vielen Kindern anderer Temperamente zusammen spielt, weil es ihm schwer fällt, aus sich heraus Interesse zu entwickeln. Es wird dann vom Interesse der anderen Kinder mitgezogen.

Die Rolle des Lehrers oder Elternteils

Wie bereits erwähnt, ist es günstig für das Kind, wenn der Lehrer oder auch die Eltern, oder andere Erwachsenen dem Kind sein Temperament spiegeln können. Auch wenn man eine Geschichte erzählt oder vorliest, kann man in der Regel Stimmungen finden, die den Temperamenten entsprechen, und diese entsprechend vortragen. Es gibt ruhige Stellen, nachdenkliche, handlungsgeladene, und sinnesfreudige.

Dazu bedarf es natürlich der Übung, denn normalerweise wird man wohl dazu tendieren, Geschichten zu wählen und auch so vorzutragen, dass es dem eigenen Temperament entspricht. Als Choleriker mag man bspw. denken, »Die langweiligen Stellen spare ich mir und springe gleich zum Kern der Sache«, oder anders herum als Phlegmatiker: »Das ist mir zu hektisch, ich erzähle lieber nur eine ruhige Geschichte.« (Helmut Eller bietet weitere Anregungen, auch welche Tiere den Temperamenten vielleicht besonders entsprechen, oder welche Pflanzen(teile).)

Erwartungshaltung des Kindes

Darüber hinaus gehend hat Rudolf Steiner ausgeführt, dass die Kinder ihrem Temperament entsprechend eine gewisse (unbewusste) Erwartungshaltung an den Erwachsenen haben.

Dem sanguinischen Kind falle es schwer, sich länger für eine Sache zu interessieren. Das Interesse könne daher am ehesten über einen Umweg über die Person des Erwachsenen geweckt werden. Und zwar müsse das Kind den Erwachsenen lieben können: »Der Lehrer, der Erzieher muss lernen, sich liebenswerte Eigenschaften anzueignen.«1

Welche Eigenschaften würden Kinder nun als liebenswert empfinden? Eller empfiehlt Wahrheitsliebe, Gerechtigkeitsliebe und innere Ausgeglichenheit, die beim Erwachsenen, sofern vorhanden, vom Kind gespürt und geliebt werden können. Praktischerweise sind das Eigenschaften, die uns sowieso gut zustatten kommen.

Was erwartet nun das cholerische Kind? Es habe gar kein »inneres Organ« für die liebenswerten Züge des Erwachsenen. Hier brauche das Kind »Achtung und Schätzung einer Autorität«:

»Man muss zeigen, dass man in den Dingen Bescheid weiß, die um das Kind herum vorgehen. Man darf sich nicht eine Blöße geben. Man muss beachten, dass das cholerische Kind niemals merkt, es könnte keine Auskunft erhalten, keinen Rat für das, was es tun soll.« (Rudolf Steiner)

Ich zitiere hier ausführlich, weil diese Anweisung der modernen Pädagogik widerspricht, die sich sehr stark der Idee hingibt, dass man dem Kind gegenüber sich bloß nicht als der Mehrwissende darstellen sollte, sondern das Kind als gleichberechtigten Partner ansehen. Ich denke, an dieser aktuellen Idee ist etwas richtig, etwas Anderes aber falsch. Denn das Kind braucht es für seine Orientierung, zum Erwachsenen aufsehen zu können, und das sichere Gefühl zu haben, dieser weiß bescheid, er weiß, wie es geht, er hat mir etwas zu sagen.

Man könnte vermuten, dass gerade das cholerische Kind darunter leidet, wenn es zu wenig Autorität in den Erwachsenen spürt, zu wenig festen Stand, auch zu wenig Widerstand, weil es für seine Entwicklung Widerstände braucht, an denen es lernen kann, mit ihnen gut umzugehen.

Auch hier kann man sagen, dass es dem Erwachsenen sowieso unendlich guttut, eine gewisse Autorität zumindest auf einigen Gebieten zu besitzen. Eine gute Fachkunde im Beruf bspw. ist eine herrliche Sache, die für andere Menschen, auch Kinder, eine, ich möchte sagen, lichtvolle Atmosphäre erschafft. Autorität ist nur dann verkehrt, wenn sie vorgetäuscht ist, wenn man eigentlich gerade nicht bescheid weiß, und selbst unsicher ist. Authentische Autorität, die dann auch ihre Grenzen kennt, ist ein wahrer Segen.

Das melancholisch Kind nun, das einen inneren Schmerz wahrnimmt, benötigt Erwachsene, die selbst »im Leben in einer gewissen Weise geprüft sind … Das Kind muss fühlen, dass der Erzieher wirklich Schmerzen durchgemacht hat.« Und über leidvolle Erfahrungen, sowie auch über die Überwindung der leidvollen Erfahrungen, zu berichten weiß. Dadurch kann das melancholische Kind das Gefühl der Einsamkeit in seinem Schmerz überwinden, indem es fühlen kann: Der andere hat auch gelitten, und der andere kann bezeugen, dass man das Leiden überwinden kann, dass man sogar durch das Leiden wachsen und ein großes Werk vollbringen kann. Dem melancholischen Kind tut es darum auch gut, wenn es etwas älter ist, dass man ihm Biographien bedeutender Persönlichkeiten nahe bringt, die viel gelitten und viel erreicht haben (und die meisten bedeutenden Persönlichkeiten haben viel gelitten, und dieses Leiden gerade in Tatkraft verwandelt bekommen).

Ich denke, dass der Aspekt der Überwindung und der Verwandlung des Leidens nicht unbedingt explizit gemacht werden muss, aber er muss mitschwingen. Denn ansonsten würden das melancholische Kind und der melancholische Erwachsene nur im gemeinsamen Leid versinken, anstatt sich herauszuarbeiten.

Mit Humor schreibt Rudolf Steiner, dass das phlegmatische Kind eigentlich nichts vom Erwachsenen erwartet. An dieses Kind ist von Seiten des Erziehers schwer heranzukommen. Umso wichtiger ist der Umgang mit anderen Kindern, die es mit ihrem Interesse an der Welt mitziehen: Das phlegmatische Kind muss »Freundschaft, Zusammenhang mit möglichst vielen Gleichaltrigen haben.« Dadurch werde ihm »vor Augen geführt … ein Vorteil für die Interessen anderer.«

Weitere Anregungen

Zum sanguinischen Kind gibt Rudolf Steiner zwei weitere Anregungen. Wenn man etwas gefunden hat, für das dieses Kind sich anhaltend interessiert, bspw. ein Haustier, dann soll man dieses Interesse aufgreifen und verstärken.

Andererseits — und dem Gedanken folgend, Gleiches mit Gleichem auszugleichen — sollte man dem sanguinischen Kind Gegenstände entgegenbringen, bei denen das flüchtige Interesse angemessen ist, bspw. Spielzeugen gegenüber. Das sanguinische Kind wird sich nur kurz interessieren, und hier sei dieses rasch abflautende Interesse angemessen.

Durch diese beiden Dinge: das nur flüchtige Interesse da, wo angemessen, gewähren lassen, und das beständige Interesse da, wo es stattfindet, anzufachen, lerne das Kind (unbewusst) zu unterscheiden, wo seine sanguinische Neigung berechtigt sei und wo nicht.

Dem cholerischen Kind solle man hingegen Widerstände bieten, sodass es seine überschießende Kraft daran abarbeiten, aber auch lernen kann, sie zu kontrollieren. Beim Schnitzen bspw. solle dem cholerischen Kind ruhig etwas härteres Holz gegeben werden als den anderen. Wichtig sei dabei aber, in Einklang mit dem eben Ausgeführten, dass man selbst aber als jemand erscheine, der diese Schwierigkeiten meistern könne, oder schon gemeistert habe, dass man also als Autorität dasteht.

Speziell zu Wutausbrüchen des cholerischen Kindes gibt Steiner die Anregung, während des Ausbruchs »innerlich teilnahmslos zu werden, mit kaltem Blut zuzuschauen, wenn es tobt.« Auch direkt nach dem Ausbruch sollte man nur neutral festhalten, das bspw. gerade etwas zerstört wurde. Erst am nächsten Tag, wenn das Kind gerade nicht in rage ist, sollte man noch einmal thematisieren, was am Vortag geschehen sei, und zwar teilnahmsvoll, aber doch auch das Fehlverhalten als solches benennen. (Die Wut selbst ist natürlich kein Fehlverhalten, aber in Wut das Bild eines anderen Kindes zerreißen schon. Das kann man dann differenzieren.)

Auch dem melancholischen Kind tut es ein Stück weit gut, wenn ihm Gründe geboten werden für das »innere Leidgefühl«, dass es »über gewisse Dinge berechtigtes Leid und berechtigten Schmerz erleben kann.«

Ich verstehe dies nicht so, dass man das Kind absichtlich schlecht behandeln soll, damit es Grund hat zu leiden, sondern eher so, dass man es nicht zu sehr behüten, insbesondere nicht versuchen soll, ihm alles Leiden zu ersparen, weil es daran doch immer so sehr leide.

Wenn das melancholische Kind rasch in Tränen ausbricht, dann hat man als Eltern vielleicht schnell die Tendenz, das Kind vor allem Leid, vor aller Enttäuschung beschützen zu wollen. Das sei aber gerade falsch. Das Kind würde trotzdem leiden, das entspreche nun einmal seinem Naturell, nur würde es sozusagen »ohne Grund« leiden, und dies sei schlechter als mit Grund zu leiden.

Darüber hinaus tut es diesem Kind dann aber gut, wie bereits erwähnt, zu lernen, dass alle Menschen leiden, und dass daraus auch der Wunsch erwachen kann, das Leiden der anderen zu mildern. »Wir sollten ihnen immer wieder Gelegenheit geben, tatkräftig anderen zu helfen, sodass sie von sich selbst loskommen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen.« Andernfalls drohen Melancholiker egoistisch, selbstbezogen zu werden, was weder ihnen selbst, noch den anderen Menschen guttut.

Dem phlegmatischen Kind sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, was gut zu der Idee passt, dass dieses Kind vom Erwachsenen eigentlich direkt gar nichts erwartet und auch wenig annehmen kann. Die Aufmerksamkeit lässt das Kind sich noch stärker in sein Inneres zurückziehen. Man sollte das Kind aber doch in seiner inneren Wahrnehmung behalten, es also nicht »vergessen«.

Im Unterricht, schlug Rudolf Steiner vor, könne man diese Kinder durch ein plötzliches Geräusch »wachrütteln«, um sie dann kurz, für 5 Minuten, gezielt zu befragen und anzuregen. Man werde aber nicht erwarten können, dass sie längere Zeit bei der Sache bleiben, oder darauf brennen würden, sich zu beteiligen, wie cholerische Kinder.

Auch sei es für diese Kinder besonders hilfreich, wenn sie nicht erst kurz vor Schulbeginn geweckt würden, sondern deutlich früher, und dann auch früher zur Schule geschickt würden, damit sie mehr Zeit hätten, auch innerlich aufzuwachen.

Gerade in Bezug auf das phlegmatische Kind wirken diese Ausführungen vielleicht recht beunruhigend. Wie soll es jemals etwas lernen, wie soll etwas Gescheites aus ihm werden? Zur Beruhigung müssen wir uns erneut daran erinnern, dass dies ja nur Typen sind, also keine echt vorkommenden Individuen.

Kinder werden nie nur vollkommen phlegmatisch sein. Aber es mag bestimmte Zeiten oder bestimmte Tätigkeiten (wie eben den Schulunterricht) geben, in denen sie sehr phlegmatisch sind, und in diesen Situationen können wir dann Einfluss nehmen auf die Kinder, um sie ausgeglichener werden zu lassen.

Hinweise zur Ernährung

Rudolf Steiner, und darauf aufbauend vor allem auch Udo Renzenbrink, haben auch im Rahmen einer ausgefeilten Ernährungslehre Zusammenhänge mit den Temperamenten dargestellt.

Getreide

So wird beispielsweise jedem Temperament ein Getreide zugeordnet:

Sanguiniker - Hirse

Choleriker - Hafer

Melancholiker - Mais

Phlegmatiker - Reis

Diese Zuordnung plausibilisiert sich wieder über die vier Elemente. Während der Reis im Wasser wächst, ist der Mais das Getreide, das nicht oben am Stängel wächst, sondern erdennäher, und zudem recht klobig, wenig lichtvoll, dafür aber recht süß ist. Das Erdenhafte und das Süße eignet dem Melancholiker. Die Hirse wächst in vielen kleinen Körnern an einer sehr luftigen, rispenartigen Ähre, der Hafer schließlich wächst ganz oben, jedes Korn hat seine eigene Umhüllung, sodass sie ganz dem Sonnenlicht und der Wärme entgegengestreckt sind.

Die zusätzlichen drei Getreide (Weizen, Roggen und Gerste; sowie das Pseudogetreide Buchweizen) sollen besonders harmonisierend wirken, sodass sie für alle Kinder angezeigt sind. Natürlich können wir jedem Kind auch alle sieben Getreide geben (zumal ja auch alle Temperamente in jedem Menschen vorhanden sind), diese Zuordnungen dienen, wie ich sie verstehe, vor allem der Anregung zum Experimentieren, ob etwas mehr Hirse bspw. dem sanguinischen Kind nicht gut tut. Für mehr Details sei auf das Buch Ernährung unserer Kinder von Udo Renzenbrink verwiesen.

Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass das Getreide in der modernen Ernährungslehre etwas in Verruf geraten ist. Manche Schulen wollen ganz darauf verzichten. Nach Ansicht Rudolf Steiners bietet gerade das Getreide aber dem Menschen die beste Möglichkeit, gleichzeitig ganz irdisch zu werden, wie aber auch den Kontakt zum lichten Kosmos zu erhalten. Für diese Wirkung sei aber das volle Getreide (also nicht Weißmehlprodukte) in möglichst unverzüchteter Variante nötig. (Gerade beim Weizen, der stark den industriellen Zwängen seiner Verarbeitung angepasst wurde, empfiehlt es sich daher wohl, auf die Varianten Dinkel, Einkorn oder Emmer zurückzugreifen. Und möglicherweise hängt die verstärkte Glutenunverträglichkeit auch mit der Überzüchtung des Weizens zusammen, dies aber nur meine Spekulation.)

Zucker

Der Zucker hat mit seiner Süße laut Rudolf Steiner den Effekt, dass er den Zusammenhang von Körper und Seele auflockert. Durch diesen Effekt eignet er sich besonders für das melancholische Kind, das zu stark in seinen Körper gebunden ist, und ist besonders abträglich für das sanguinische Kind, das sowieso schon dazu tendiert, zu exkarnieren.

In weniger esoterischer Formulierung könnte man auch sagen: das sowieso schon aufgedrehte Kind wird vom Zucker noch aufgedrehter, während das ruhige Kind durch den Zucker etwas mehr Lebendigkeit oder auch Trost erhalten kann.

Wenn wir bedenken, dass Kinder aber sowieso noch etwas sanguinischer sind als Erwachsene, dann sind Süßigkeiten auch aus dieser Entwicklungsperspektive wohl insgesamt eher abträglich, und die Zuckerindustrie mit ihren süßen Verführungen recht kritisch zu sehen. (Aus anderen (zahn-)gesundheitlichen Gründen ja sowieso schon.)

Mit Honig, Milch, Obst, und Beeren haben wir eigentlich ausreichend süße Lebensmittel, und brauchen keine industriellen Zuckerprodukte. Das spricht aber natürlich nicht gegen einen selbstgebackenen Apfelkuchen am Sonntag, und auch nicht gegen ein Bonbonwettessen zu Karneval. Es spricht aber gegen einen Marsriegel täglich als Pausensnack.

(Gemüse)-Pflanzen

Auch hier lässt sich eine Einteilung zu den Temperamenten vornehmen, die auf den Teil der Pflanze Bezug nimmt, der gegessen wird:

Sanguiniker - Blüten

Choleriker - Frucht und Samen

Melancholiker - Wurzel

Phlegmatiker - Blatt und Stängel

Wobei ich auch hier denke, dass der interessantere Aspekt ist, überhaupt einmal darüber nachzudenken, dass man die Mahlzeiten dahingehend abwechslungsreich gestalten kann, dass man sowohl Wurzeln, als auch Blätter, Stängel, Früchte, Blüten und Samen benutzt.

Man kann aber durchaus als Anregung ausprobieren, ob bspw. einem melancholischen Kind die (gekochte) Möhre besonders eignet, da sie eine süßliche Wurzel ist, oder dem Phlegmatiker der Salat oder Rhabarber. Bei Blüten für den Sanguiniker fällt uns vielleicht spontan nur die Kapuzinerkresse ein (die Kinder aufgrund der Schärfe wohl meistens ablehnen werden), aber es gibt viele Blütentees, die hier vielleicht experimentell ausprobiert werden könnten.

Nüsse und Samen sollte laut Steiner übrigens jedes Schulkind täglich essen, »da sie dazu beitragen, dass die Kinder sich besser konzentrieren können.«

Grundsätzlich lässt sich zum Thema Ernährung festhalten, dass gerade Kinder, aber auch Erwachsene, von einer reichhaltigen Esskultur profitieren. Das Essen soll frisch zubereitet sein, gerne regional und saisonal, gerne möglichst natürlich, auch gerne (in Teilen) selbst angebaut. Auf den Aspekt der Formen und der Farben kann besondere Aufmerksamkeit verwendet werden. Auch wie das Essen angerichtet wird (das Auge isst mit, auch wenn man das beim Kind vielleicht nicht merkt), wie der Tisch gedeckt ist, dass es ein Ritual zum Beginn und Abschluss des Essens gibt, dass eine dankbare und ruhige (oder auch freudige, aber eben nicht überdrehte oder belastete) Atmosphäre bei Tisch herrscht, ist wünschenswert, wenn auch nicht immer realistisch umsetzbar.

Die Zubereitung des Essens sollte nicht nebenbei und zerstreut, mit den Gedanken ganz wo anders, stattfinden, weil die Gedanken, die man bei der Zubereitung pflegt, ihren positiven Einfluss auf die Mahlzeit nehmen können. Gerade das Getreide soll nach dieser Lehre, sehr sensibel auf den gedanklichen Einfluss reagieren. Da man das volle Korn bevorzugt, ist es günstig, wenn das Getreide schon 24 Stunden vor dem Kochvorgang eingeweicht wird. Und nach dem Kochvorgang sollte es mit einem geeigneten Fett (Wärme) und einer luftigen Auflockerung veredelt werden. (Beim Brotbacken übernimmt die Hefe oder besser, der Sauerteig oder das Backferment die luftige Auflockerung.)

Aufgrund der Zeitzwänge und der Verlockungen der Fertigprodukte und künstlicher Inhaltsstoffe ist vielen Erwachsenen wie auch Kindern das natürliche Gefühl dafür, was ihnen in einer gegebenen Situation als Mahlzeit eigentlich guttun würde, leider verloren gegangen oder zumindest geschwächt. Das Gute ist aber, dass man als Erwachsener dieses Gefühl relativ schnell wiederbeleben kann, indem man sich dem Thema mit Bewusstsein widmet. Und dass die Kinder dann dem Vorbild des Erwachsenen auch gerne folgen, wenn es keinen Zwang bedeutet, sondern eher ein Spiel.

Selbsterziehung

Generell ist vielleicht die wesentlichste Maxime der Waldorfpädagogik, dass Erziehung immer Selbsterziehung bedeutet. Der Erwachsene erzieht das Kind eigentlich am besten dadurch, dass er sich selbst erzieht. Das Kind folgt dem dann bereitwillig.

Inn Bezug auf die Temperamente gibt es auch hierzu noch Hinweise von Rudolf Steiner. Stellen wir als Erwachsene fest, dass wir nicht besonders ausgeglichen oder frei gegenüber den Temperamenten sind, zumindest in bestimmten Situationen immer in ein schematisches Verhalten fallen, dann können wir uns entsprechend üben.

Der erwachsene Sanguiniker kann Situationen suchen, in denen das flüchtige und sprunghafte Wahrnehmen und Interesse einerseits angemessen, aber auch durchaus anstrengend ist. Er kann beispielsweise einen sehr belebten Ort in der Stadt aufsuchen, und sich den vielen, vielen Eindrücken in rascher Folge und mit vollem Bewusstsein hingeben:

»Die Übung besteht nun darin, dass er sich während einiger Minuten (anfangs reichen eine oder zwei) alles das, was er wahrnimmt, zum Bewusstsein bringt, sich blitzschnell seinen Sinneseindruck klarmacht, sich vergegenwärtigt, wie man das Gesehene nennt: Rechts ist ein Schuhgeschäft; daneben ein Frisiersalon; die Frau dort trägt einen modischen Hut, der Mann daneben eine Jacke; da drüben fährt ein schneller Wagen, ein Nissan … usw.

Eindrücke und Eindrücke, die er ohne inneren Zusammenhang wahrnimmt und benennt. Je schneller, desto wirksamer. Pro Minute kann man mehr als sechzig Dinge anschauen und benennen.« (Eller, S. 229)

Für den Choleriker gibt es zwei Anregungen:

Das erste ist, sich bewusst einer Planung zu unterziehen, bevor man etwas beginnt, und dabei insbesondere zu überlegen, was man tun will, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte. (Unsere Standardreaktion wäre, wütend zu werden. Was können wir stattdessen tun?)

Diese Tätigkeit sollte etwas sein, das uns keinen Widerstand bietet, und relativ unbedeutend ist. Ein Boxsack kann diesen Zeck erfüllen, oder Holz hacken, oder auch — schwieriger — etwas Ruhiges, wie kurz die Zeitung lesen, etwas sortieren, oder ähnliches.

Für den Melancholiker besteht die Übung darin, dass er bewusst Situationen aufsucht, in denen er in der Außenwelt nach Leid schaut und dann dort tätig wird:

»Für ihn ist es ein großer Gewinn, wenn er sich nicht überlegt, was andere in solchem Fall tun könnten, sondern was er selbst für diesen Menschen zu tun in der Lage ist.« (S. 232)

Der Melancholiker soll also bewusst trainieren, das Mitgefühl, das er für Andere empfinden kann, auch in einen Handlungsimpuls umzusetzen.

Der Phlegmatiker schließlich soll sich bewusst einer langweiligen, langwierigen Tätigkeit hingeben, »sodass wir uns gründlich langweilen.«

Als Beispiel gibt Helmut Eller ein Puzzle, »das aus fünftausend Teilen besteht und das, wenn es fertiggestellt ist, eine eintönige Landschaft mit sehr viel blauem Himmel … darstellt.«

Wir können sehen, dass das Ziel all dieser Übungen immer ist, das Temperament, oder die temperamentsbedingte Reaktion willentlich zu ergreifen und absichtlich auszuführen, und durch dieses willentliche bewusste Ergreifen, können wir auf Dauer Kontrolle über die Reaktion erlangen. Der Wille ist wie ein Muskel, den man trainieren kann und muss.

Kreativ werden

Wie eingangs ausgeführt, sollen diese Darstellungen nicht dazu dienen, irgendjemanden auf eine »Lehre« einzuschwören, sondern als Anregung, kreativ zu werden. Wenn man sich biographisch anschaut, wie Rudolf Steiner gearbeitet hat, dann ist er auf viele Themen immer wieder zurückgekommen, und hat durchaus weiterentwickelnde, abweichende, vertiefende, oder vermeintliche Widersprüche erläuternde Anregungen gegeben, immer mit der Hoffnung verbunden, die Mitmenschen mögen diese Anregungen aufnehmen, um selbst forschend tätig zu werden, und auf keinen Fall sollten sie das, was er sagte, als »Weisheit letzter Schluss« hinnehmen.

Egal, ob es um die Ernährung geht, um den Unterricht, oder um die frühkindliche Entwicklung, es wird immer Perspektiven geben, aus denen sich die Dinge anders darstellen, aus denen andere Aspekte im Vordergrund stehen. Kein Mensch ist in all seinen Äußerungen durch das Temperament determiniert. Gerade auch aus anthroposophischer Sicht muss man von Wechselwirkungen des Temperamentes mit anderen Anlagen ausgehen, bspw. den sogenannten Planetensignaturen, und eben auch mit der Freiheit des Menschen, sich zu entwickeln.

Auch wenn man am Ende einer Auseinandersetzung mit den hier vorgestellten Ideen zum Schluss kommt, dass man das alles für großen Quatsch hält — was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil diese Ideen meines Erachtens zumindest als Heuristik ihren Wert haben —, wird man etwas gelernt haben: Man wird seinen Blick für diese Fragestellungen geschärft haben, man wird sich entwickelt haben, und was gibt es Schöneres, als sich zu entwickeln?

Mich interessiert sehr, gerade auch von Seiten derer, die nicht in der Waldorfpädagogik oder Anthroposophie beheimatet sind, ob sie mit diesen Ausführungen und Anregungen etwas anfangen können. Lasst es mich gerne wissen :)

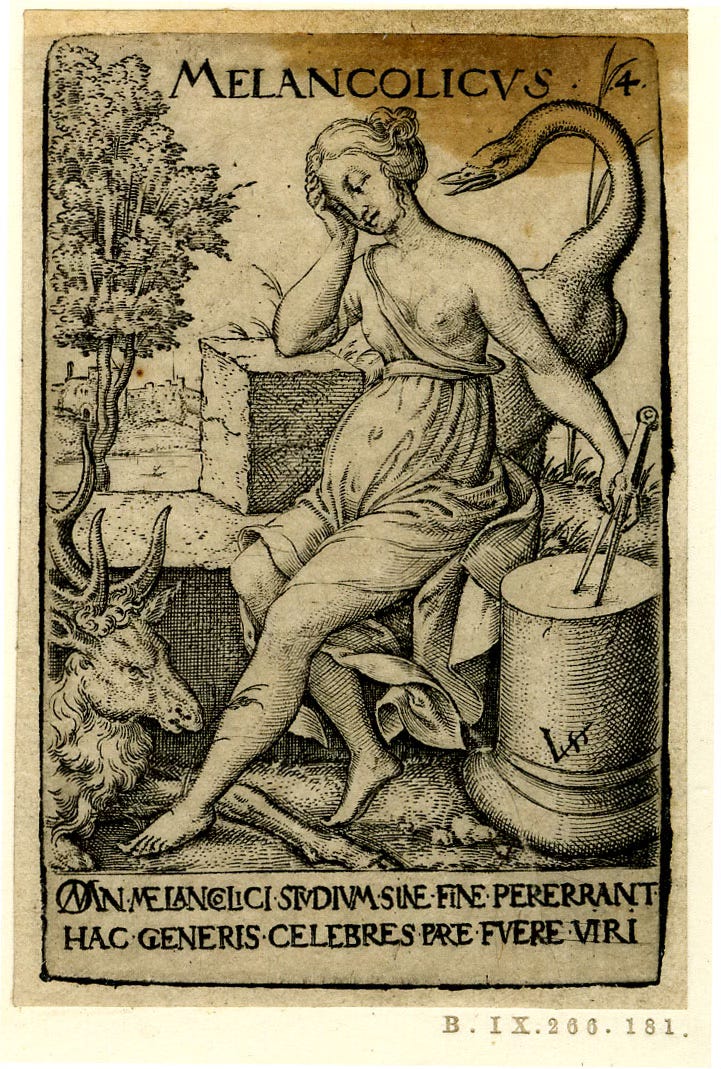

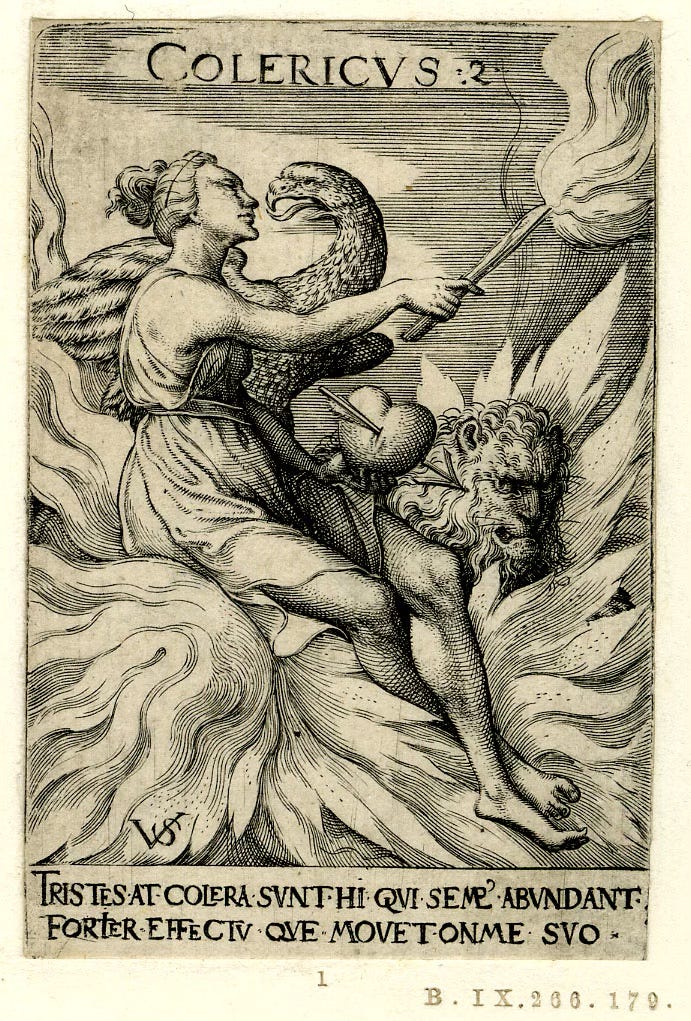

(Alle Bilder: © The Trustees of the British Museum. CC BY-NC-SA 4.0 licence.)

Eigentlich selbstverständlich, in heutigen Zeiten wohl aber doch der Fußnote wert: Liebe, das geht aus dem Kontext hervor, bezieht sich hier natürlich auf das, was die Griechen philia (freundschaftliche Liebe, wie in Philosophia=Freundschaft zur Weisheit) nannten, nicht eros.

Hi Conrad, danke für diese Einführung in das Denken von Rudolf Steiner. Grundsätzlich finde ich, dass Typologien hilfreich sein können, um zu verstehen "wie Menschen ticken". Andererseits finde ich, es steckt eine gewisse Gefahr dahinter. Es mag zum Beispiel sein, dass ich ein Kind, das gerade durch eine schwierige Lebensphase geht und konkrete Unterstützung bräuchte, als Melancholiker "abstempele" und der Situation damit nicht gerecht werde.

Ein anderer Punkt, den man bedenken sollte: In dem Moment, in dem ich mit einer solchen Typologie arbeite, schaue ich durch eine spezifische Linse und werde in der Folge spezifische Dinge sehen. Wenn ich eine andere Typologie anwende (beispielsweise die "Konstitutionstypen des Ayurveda") werde ich ganz andere Dinge wahrnehmen. Ich denke, das ist etwas, dass wir uns immer bewusst machen müssen, wenn wir mit Typologien arbeiten.

Unabhängig von meinen Vorbehalten freue ich mich, endlich ein bisschen besser zu verstehen, was Steiner eigentlich wollte. ;-))