Die unheimliche Macht der Zahlen

Mattias Desmet, Die Psychologie des Totalitarismus - Teil 8

Dies ist der achte Teil einer Artikelserie zu Mattias Desmets Die Psychologie des Totalitarismus. Hier geht es zum ersten Teil.

Wie gelangen wir zu verlässlichem Wissen? Die Antwort der mechanistischen Ideologie: “Das Universum ist eine Maschine, und deren Bestandteile können gemessen werden” (S. 67) Alles kann gemessen und berechnet werden, und wenn etwas nicht gemessen und berechnet werden kann, dann liegt das daran, dass es eigentlich auch nicht wirklich existiert, oder zumindest unbedeutend, ein Epiphänomen ist. So die Ideologie.

I. Was ist eigentlich eine Farbe?

Zum Beispiel Farben. Wir können Farben über die Wellenlänge des Lichts definieren, das den Farbeindruck erzeugt. Demnach sind Pflanzen grün, weil sie gerade den grünen Bereich des Spektrums (490 - 575nm) nicht nutzen können, ihn daher reflektieren, und dieser Teil des Spektrums tritt dann in unser Auge.

Wo ist jetzt dieses Grün? Es ist laut diesem Bild nicht im Lichtstrahl, Lichtstrahlen sind nicht farbig. Es ist auch nicht im Auge, oder im Gehirn, dort wird nichts grün, während wir etwas Grünes sehen. Es ist aber auch nicht im Gegenstand, denn dieser erscheint ja nur grün, weil er dieses Lichtspektrum, das uns grün erscheint, zurückwirft, man könnte also sagen, dass er sogar jede andere Farbe mehr ist als grün.

Grün ist demnach dann nur ein Qualium, ein wie-etwas-erscheint, ohne metaphysisch verankerte Existenz. Dass sich im Grün — in allen Farben — etwas ausdrückt, das nicht berechenbar oder messbar ist, und das wir mit dem archaisch anmutenden Wort “seelisch” bezeichnen könnten, für diese Annahme hat das mechanistische Weltbild keinen Platz.1

II. Du weißt nichts, der Experte weiß alles

Selbstverständlich hat das Weltbild, dem man anhängt, Auswirkungen auf das Bild von der idealen Gesellschaft, das man fordert:

“Die Gesellschaft wird idealiter von Experten-Technokraten geführt, die auf der Grundlage objektiver, zahlenmäßiger Informationen Entscheidungen treffen.” (S. 67)

Wenn man sich anschaut, wie Politiker aller Couleur argumentieren, dann sieht man das auch sofort. Überall wird mit (statistischen) Zahlen argumentiert, überall wird vermessen und berechnet. Das BIP wächst — folglich muss es dem Land, und den Menschen im Land gut gehen. Es schrumpft? Dann muss es ihnen wohl schlecht gehen. Um nur ein Beispiel zu nennen.

Aus dieser Fixiertheit auf Zahlen folgt auch die naheliegende Lösung, dass man jedes Problem nur mit genügend Geld bewerfen müsse, damit es verschwände. Unsere Schüler können immer weniger? Mehr Geld. Hat nicht geholfen? Noch mehr Geld. Hilft noch nicht? Mehr Geld, und natürlich mehr Digitalisierung.

“Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“

Das hat Einstein zwar wohl nie gesagt, der Spruch drückt aber ja trotzdem etwas Wahres aus. Wenn wir nun aber nicht das Gleiche tun wollen, sondern etwas anderes, dann stellt sich schnell ein Gefühl der Orientierungslosigkeit ein: Wenn ich nicht auf Zahlen bauen soll, und Probleme nicht mit Geld lösen, worauf soll ich dann bauen, und womit soll ich Probleme dann lösen?

III. “Nichts war früher besser”

Nun, die Möglichkeiten, “alles” zu vermessen, sind erst ab der Neuzeit, vor allem ab dem 19. Jahrhundert entstanden. Davor — und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein — wurden Gesellschaften durch Erzählungen geführt, ganz früher mythische, dann religiöse, und zuletzt politische Großerzählungen, die den Menschen Orientierung boten, wie sie zu leben, wie zu handeln, wie zu leiden hatten.

Diese Erzählungen hatten natürlich etwas Irrationales und Subjektives, sie “sagen in gewissem Sinne mehr über denjenigen, der sie erfindet,” und “gereichen gewöhnlich demjenigen zum Vorteil”. Dies sehr zum Nachteil derer, die darunter zu leiden hatten, wenn wir historisch an Sklaverei, Leibeigenschaft, Hexenverfolgung oder endlose Kriege denken, um nur wenige Beispiele herauszugreifen.

Wir haben also den Zusammenhang:

“Erzählung — Subjektivität — Irrationalität — himmelschreiendes Unrecht — absurde Gräuel.” (S. 68)

Demgegenüber verspricht uns die Quantifizierung von allem eine bessere Welt:

“Zahlen — Objektivität — Rationalität — Korrektheit — Minimierung von Leiden.”

Die Corona-Krise habe ein window of opportunity geboten, dieser besseren Welt entschieden entgegen zu schreiten. Denn jetzt durften Entscheidungen endlich wirklich auf Grundlage von Zahlen getroffen werden: Infizierte, Hospitalisierungen, Todesfälle, Impfquote entschieden über Grenz- und Spielplatzöffnungen, ob das öffentliche Leben stillstand, oder (im vertretbaren Rahmen, versteht sich) weitergehen durfte.

In Zukunft könnten “hochtechnologische, biometrische Daten hinzukommen”, um wirklich “alles” für die wichtigen Entscheidungen in Politik wie im Privatleben berücksichtigen zu können, um so wirklich der Minimierung von Leiden nahezukommen.

IV. Etwas stimmt da nicht

Mindestens drei Dinge stimmen hier aber irgendwie nicht. Man kann das fühlen, wenn man darauf achtet. Man kann es aber auch rational ausformulieren. Denn:

Folgt aus aller Quantifizierung nicht, dass “Minimierung von Leiden” überhaupt das höchste Ziel sein sollte. Dass das auch gar nicht stimmen kann, sieht man daran, dass man alles eigene Leid am effektivsten minimieren kann, indem man sich umbringt. Kollektiv wäre die beste Strategie zur Leidensminimierung also der Massenselbstmord.

Es gilt also, andere Werte miteinander in Einklang zu bringen, und wo das nicht möglich ist, diese abzuwägen. Dieses Abwägen kann aber nicht quantitativ geschehen. Somit ist die Quantifizierungs-Erzählung genau das: eine weitere Erzählung, die sich ihre Subjektivität und Irrationalität einfach nur an einer anderen, wichtigeren Stelle, einhandelt.

Und selbst, wenn diese ersten beiden Punkte nicht zuträfen, dann bliebe noch immer die Tatsache, dass Zahlen gar nicht so objektiv sind, wie sie scheinen. Dies wird im Weiteren noch ausgeführt werden. Wir hatten aber auch in einem früheren Artikel dieser Reihe Gelegenheit, hierzu erste Gedanken zu bewegen.

V. Exkurs: Das Paradox des Leidens

Meine treuen Leser2 wissen natürlich bereits, dass ich die Leidensminimierung für einen äußerst untergeordneten Wert halte, wie ich bereits mehrfach in Anlehnung an Byung-Chul Hans Palliativgesellschaft ausgeführt habe. Auch Ivan Illich habe ich dahingehend befragt. Illich beklagt — ich finde, zu Recht —, dass der “Medizin-Betrieb den Willen der Menschen schwächt, ihre Realität zu erleiden.”

Das hat natürlich etwas Paradoxes, denn natürlich wollen wir lieber nicht leiden. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir an leidvollen Erfahrungen am meisten wachsen können.3 Nicht leiden zu wollen ist daher gleichbedeutend damit, nicht wachsen, sich nicht entwickeln zu wollen. Ich halte diese Haltung für infantil. Zudem widerspricht sie dem, was uns als Menschen ausmacht. In diesem Sinne:

“Aber rechtfertigst du damit nicht das Leid, das Menschen einander antun? Was ist schlimm dran, Menschen zu foltern, wenn Leiden gut ist?” — Das ist ein naiver Einwand, der die Paradoxie nicht begreifen will. Man kann vielleicht so sagen: Es gibt das rechte Maß des Leidens. Und dieses Maß ist nicht, was wir bequem finden, sondern was uns nicht überfordert, aber nahe an dieser Grenze.

Um genug zu leiden — so meine bisherige Beobachtung — müssen wir uns nicht einander absichtlich Leid zufügen. Das Leiden kommt von ganz allein, wir müssen nicht nachhelfen. Wir müssen es dann nur ein Stück weit zulassen und ertragen. Gleichzeitig müssen wir natürlich akzeptieren, dass wir anderen Leid zufügen werden. Und dass das okay ist.

Ganz praktisch angewandt sollte man meiner Ansicht nach auf Schmerz- oder Schlafmittel, auf Antidepressiva, und generell auf alle Betäubungsmittel solange verzichten, wie man es ertragen kann. Dadurch wird sich diese Grenze auch ausweiten. Andernfalls schrumpft sie, und man kann gar nichts mehr ertragen.4

Und man sollte auch nicht versuchen, seinen Kindern alles Leid zu ersparen. Kinder dürfen sich verletzen, sie dürfen sich wehtun, sie dürfen auch mal an Verlust leiden, sie dürfen Ängste durchstehen müssen, Albträume haben, sie dürfen dann, wenn sie älter werden, den einen oder anderen Verrat erleben, sich täuschen, getäuscht, enttäuscht werden, auf die Nase fallen, ihre Arroganz langsam durch narzisstische Kränkungen abschleifen, sie dürfen Weltschmerz empfinden und moralische Empörung, kurz: sie dürfen sich ihren Weg in die Welt erkämpfen. Nur so werden sie erwachsen.

Heißt das, dass ich meine Kinder absichtlich umschubse? Nein. Aber ein Teil von mir freut sich, wenn sie hinfallen und sich wehtun, obwohl natürlich ein anderer Teil von mir mitleidet.

VI. Wie lang ist Großbritanniens Küste?

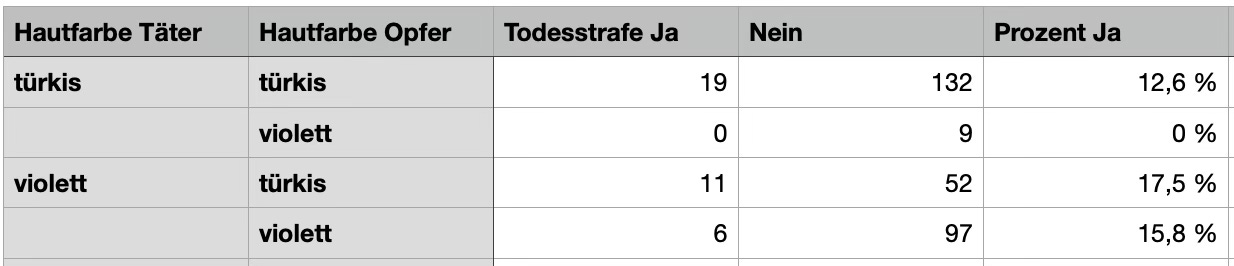

Desmet gibt uns zwei Beispiele zur Hand, um uns klarzumachen, dass die allermeisten Zahlen nicht vom Himmel fallen, sondern auf Entscheidungen beruhen, die messtheoretischer, pragmatischer, oder auch ideologischer Natur sein können.

Das erste Beispiel ist die Frage, wie lang Großbritanniens Küste ist. In Anlehnung an die von Benoît Mandelbrot entwickelte fraktale Geometrie müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es darauf keine objektive Antwort gibt. Wenn wir einen bestimmten Auflösungsmaßstab anlegen, dann können wir wohl eine Länge messen, bzw. errechnen, aber je nachdem, welchen Maßstab wir wählen, verändert sich die Länge beachtlich, und wenn der Maßstab unendlich klein wird, wird die Länge der Küste unendlich groß.5

Dies liegt freilich an der fraktalen Geometrie einer Küste. Euklidische Körper verhalten sich nicht so. Das kann uns aber nicht beruhigen, denn euklidische Körper sind ideale Abstraktionen und kommen nicht natürlich vor. Natürlich vorkommende Objekte in der Welt folgen einer fraktalen Geometrie.

VII. Jonglieren mit statistischen Daten

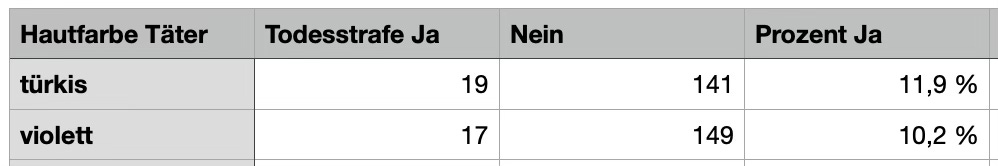

Desmets zweites Beispiel ist das sogenannte Simpson-Paradoxon. Es gibt verschiedene Beispiele, Desmet wählt ein Beispiel aus den USA zur Korrelation von Todesstrafe und Hautfarbe.6 Das Paradox läuft darauf hinaus, dass Messdaten verschiedene Schlussfolgerungen nahelegen, je nachdem, wie sie aufgeschlüsselt werden.

Im gewählten Beispiel7 aus Blorida zeigen die Daten zunächst, dass prozentual mehr türkise (11,9%) als violette (10,2%) Mörder zum Tode verurteilt wurden (Tab. 1). Wenn man jedoch eine weitere Dimension der Darstellung hinzufügt, nämlich die Hautfarbe der Opfer, dann zeichnet sich plötzlich ein anderes Bild: Dann wurden nämlich 17,5% der Violetten, die Türkise ermordet hatten, zum Tode verurteilt, aber KEINE Türkisen, die Violette ermordet hatten (Tab. 2).

Heißt das, dass Violette diskriminiert werden? Man kann es — nur anhand der Zahlen — nicht sagen. Denn Türkise haben auch nur sehr wenige Violette ermordet, sondern sehr viel häufiger Türkise. Die geringe Anzahl der absoluten Fälle kann statistische Auffälligkeiten erklären.

Zudem würden vielleicht wieder andere Effekte naheliegen, wenn weitere Dimensionen der Analyse eingeführt würden: Bildungsgrad, Alter, Geschlecht, Wohnort, Religion, younameit…

Das heißt: Als begabter Statistiker kann man so lange mit seinen Rohdaten herumspielen, bis einem die Ergebnisse gefallen. Genau deshalb gilt dies auch als methodisches No-Go, wird aber natürlich trotzdem praktiziert, schließlich gibt es Publikationsdruck, gerade bei Nachwuchswissenschaftlern.

Und das heißt wiederum nicht, dass alle so vorgehen würden, oder dass Statistiken keinerlei Aussagekraft hätten. Es heißt aber, dass Statistiken sich durchaus sehr gut dazu eignen, diejenigen Thesen und Theorien als belegt darzustellen, die einem — aus welchen Gründen auch immer — gefallen. Und dies kann sowohl ein unbewusster, als auch ein bewusster bias sein.8

VIII. Die Macht der Zahlen

Desmet zufolge haben Zahlen “einen einzigartigen pyschologischen Effekt”, besonders wenn sie grafisch präsentiert werden, in Form von Diagrammen oder Tabellen. Sie erschüfen eine “Illusion von Objektivität”, von Faktizität, die so nicht einlösbar sei, weil Zahlen “immer relativ und mehrdeutig” blieben, eingebettet in eine Erzählung, der sie sich durchaus anpassen ließen.

Eingebettet in diese Narrative schlummern in all unseren Diskursen Zahlen scheinbar unschuldig dahin, und wir sind daran gewöhnt, uns von diesen Zahlen berieseln zu lassen, sodass wir nur innerhalb dieser Zahlen Fragen stellen, nicht zu diesen Zahlen. Die wichtigste, erste Frage zu Zahlen müsste eigentlich immer lauten: Wie sind diese Zahlen zustande gekommen? Aber eine diesbezüglich ziemlich ungebildete und auch untalentierte Bevölkerung hat leider nur zwei Möglichkeiten:

entweder sie schluckt die Narrative, die mit den Zahlen einhergeht, denn “was weiß ich schon”?

oder sie lehnt alle Zahlen als Täuschungsversuch ab und kippt zurück in eine Erzählung, die ohne Zahlen auskommt: diese wird dann mythisch, religiös, oder politisch motiviert sein.

Der geeignete Weg, der Königsweg sozusagen, wäre aber, souverän mit den Zahlen umzugehen, sie zur Kenntnis zu nehmen, sich aber nicht von ihnen beeindrucken zu lassen. Um diesen Weg massentauglich zu machen, bräuchten wir aber ein ganz anderes Bildungssystem, das zudem von einer ganz anderen Zielsetzung ausgehen müsste, als dies aktuell der Fall ist.

IX. Zahlen und Corona

Wie weiter oben bereits angedeutet, ist die Corona-Krise für Desmet das beeindruckendste Phänomen, wenn man das blinde Vertrauen auf Zahlen bis hin zur Naivität studieren will. Gleichzeitig ist sie natürlich ein politisch hochumkämpftes Thema, bei dem es den Akteuren stärker um Meinungshoheit zu gehen scheint, als um Wahrheit.

Wenn wir uns diesem Thema jetzt — und vor allem auch im nächsten Artikel —zuwenden, dann müssen wir uns zusammenreißen, uns also nicht emotional dazu verleiten lassen, unserem Wunschdenken zu folgen, sondern die Phänomene so nehmen, wie sie sind. Und dabei gilt es zu bedenken, dass es nicht um die Frage geht, was jetzt die richtige Interpretation der Zahlen ist. Das ist ja genau die Frage, die auf die zugrundeliegende Narrative naiv hereinfällt.

Zu erkennen gilt es, dass die Zahlen verschiedenste Interpretationen zulassen, und dass wir am Ende doch unsere Entscheidungen selbst fällen müssen, politisch und nicht wissenschaftlich. Dass dies übersehen — teilweise wohl auch aktiv ignoriert — wurde, scheint, mir persönlich zumindest, der tragischste Fehler dieser Zeit.

Denn dadurch wurden Menschen, die eine andere politische Entscheidung forderten, zu wissenschaftsfeindlichen Fanatikern gestempelt, obwohl sie selbst oft — sogar renommierte — Wissenschaftler waren, und mahnende Stimmen wurden niedergeschrieen in einer Art, die man nur als Hysterie bezeichnen kann. Viele haben sich in der Folge nicht mehr getraut, etwas öffentlich zu sagen. Andere haben sich radikalisiert. Manche sind abgedriftet, andere sind durchgedreht. Sehr viele Menschen haben psychisch gelitten.

Das war alles überflüssig. Es wäre vermeidbar gewesen, wenn man nicht so getan hätte, als wäre die politische Entscheidungsdimension plötzlich ausgehebelt; wenn man nicht so getan hätte, als gebe es einen Kurs, den “die Wissenschaft”, die es so gar nicht gibt, vorgibt. “Die Wissenschaft”, selbst wenn es sie gäbe, könnte uns keinen politischen Kurs vorgeben, weil sie uns keine Werte vorgibt.9

Sie kann höchstens in beschränktem Maße beraten, wenn es darum geht, welcher Weg vielleicht (!) am besten zum gewünschten Ziel passt. Dieses “vielleicht” ist sehr wichtig, denn es kommt äußert häufig vor, dass “die Wissenschaft” sich irrt. Tatsächlich basiert ja sogar die gesamte wissenschaftliche Methodik auf der Annahme, dass alle Theorien nur annähernd richtig (oder auf kluge Weise falsch) sind (richtig genug für einen Zweck, sozusagen, passabel), und deshalb von kommenden Generation verworfen und durch bessere ersetzt werden werden.

Diese Sicht hätte zu einer Demut der zuständigen Experten führen können. Ein Zugeständnis, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben — hatten wir ja offensichtlich nicht — und auch nicht wissen, was der beste Weg ist — wussten wir offensichtlich nicht —, sondern gemeinsam gesellschaftlich darum ringen müssen, und dabei einander achten. Was stattdessen passiert ist, charakterisiert Desmet wie folgt:

“Alternative Stimmen werden von einem veritablen Wahrheitsministerium, bevölkert mit ‘Faktencheckern’, stigmatisiert, durch verschiedene Formen der (Selbst-)Zensur wird das Recht der freien Meinungsäußerung eingeschränkt, durch aufgezwungene Impfstrategien wird das Selbstbestimmungsrecht mit Füßen getreten und findet eine zuvor undenkbare soziale Exklusion und Segregation statt.” (S. 87)

Als Betroffener kann ich zustimmen, dass es sich genau so angefühlt hat. Wer das nicht erlebt hat, kann da schwerlich mitreden. Insbesondere, wenn er nicht bereit ist, sich empathisch einzufühlen. Ihm bleibt nur zu behaupten, dass diese Stigmatisierung notwendig gewesen sei.10 War sie das? Hat sie unserer Gesellschaft gutgetan? Fühlen wir uns wohl damit, als Gesellschaft, was wir getan haben? Oder sind wir auf die unheimliche Macht der Zahlen hereingefallen?

Schreibt es mir gerne in den Kommentar, wie ihr das seht.

Im nächsten Artikel werden wir uns Desmets Betrachtungen zu den einzelnen Corona-Zahlen vornehmen. Das wird nicht leicht, aber da müssen wir durch.

Genauer müsste man sagen, diese Annahme darf nur im Rahmen eines Reduktionismus stattfinden: Natürlich wirken Farben auf die ein oder andere Art auf das menschliche Gemüt, das kann psychologisch erforscht — sprich: gemessen — werden. Das Grüne, könnte ich mir vorstellen, wirkt beruhigend, ausgleichend, wie bspw. auf Wiesen oder im Wald, wobei ein helles Frühjahrsgrün natürlich anders wirken wird als ein dunkles Tannengrün, wie ja auch jeder Wald und jede Wiese ihre ganz eigene Wirkung auf den Menschen haben wird. Nur dass all dem kein genuin seelischer Prozess zugrunde liegen darf, sondern ein neuro-biologischer, der strikten Gesetzen wie eine Maschine folgt. Das Wahrnehmen der Qualitäten spielt eigentlich keine Rolle. Es könnte genauso gut wirken, ohne dass der Mensch Bewusstsein hätte.

Ich widme diesen Exkurs meinem lieben Freund (und treuen Leser) Daniel.

Jeder Pumper weiß: ohne Muskelkater kein Muskelwachstum. Und außerdem: “Vom Salat schrumpft der Bizeps.” Allerdings ist mir eher das persönliche — seelische — Wachstum wichtig.

Dieses “sollte” ist nicht moralisch gemeint, sondern im Sinne der phronesis, der Klugheit. Es ist klug, so vorzugehen. Und natürlich kann ein Mensch einem anderen nicht diktieren, was er ertragen zu können hat. Das muss man mit sich selbst ausmachen.

Wem dies nicht unmittelbar einleuchtet, der kann sich den Wikipedia-Artikel zu “Küstenlänge” anschauen, vor allem den Punkt “Messung von Küstenlängen", dem auch die Illustrationen im Artikel entstammen.

Scott Alexander hatte 2014 auf Slate Star Codex einen interessanten Artikel, der in eine sehr ähnliche Richtung geht, allerdings Desmets Pointe nicht weiter ausführt, nämlich dass es verdammt schwierig ist, auf Statistiken basierend eine klare Aussage zu treffen, in dem Fall, ob und wo es zu rassistisch motivierter Benachteiligung Afro-Amerikaner im US-amerikanischen Justizsystem kommt.

Eigentlich geht es im Beispiel um Florida und Menschen mit weißer oder schwarzer Hautfarbe. Da ich aber aktuell nicht weiß, wie man dies politisch korrekt formuliert, habe ich bequemerweise das Beispiel abgewandelt.

Diese beiden Beispiele sollen charakteristisch sein, nicht erschöpfend. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie wir uns und andere zum Narren halten können.

Die Leidensminimierung als m.E. verfehlte Wertsetzung habe ich ja bereits angesprochen. Mir scheint, dass in der Corona-Pandemie aber eine paradoxe Leidensminimierung praktiziert wurde, die mit Scheuklappen ganz bestimmte Formen des Leidens verhindern wollte, nämlich alle die Arten, die mit dem Virus direkt zusammenhingen, und alle anderen Formen des Leidens ignorierte, bspw. die psychologischen und wirtschaftlichen Folgen von Lockdowns, Schulschließungen, und Omas von Parkbänken jagen…

Das gilt natürlich nicht nur für den Corona-Diskurs. Es gilt auch für den Ukraine-Aufrüstungs-Diskurs, für den Klimawandel-Diskurs, für den Migrations-Diskurs, wobei ausgerechnet hier die Stigmatisierung bröckelt, für den Gender-Diskurs und verwandte Diskurse. Von den anderen Diskursen kann man sich aber besser aktiv fernhalten, als man es 2020-23 von Corona konnte. Wobei es gesellschaftlich nicht gut ist, wenn eine große Minderheit bis hin zur Mehrheit lieber für sich behält, wie sie die Dinge sehen.